ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

今年の8月2日、調布の桐朋小学校の校舎で「全国作文教育研究大会」のための講演をおこないました。イシス編集学校のパンフレットも配布し、当日はスタッフも来てくれました。

演題は「書くこと読むことの自由を妨げない指南とは」です。これは、この研究会の皆さんの問題意識から決めた題名でした。つまり、作文教育をしている先生がたは、どのようにすれば「書くこと読むことの自由を妨げない」で、指導をできるのか悩んでおられたのです。これはイシス編集学校にとっても、大事なテーマでした。そこで、次のような構成にしました。

1、自由には2種類ある。「編集的自由」と「自己決定の自由」

2、読んでいる時、私たちの脳がしているのは「相互編集」

3、書いている時、私たちの脳がしているのは「問感応答返」

4、創造における「型」と自由の関係

5、添削をやめて「指南」をするにはどうしたらよいか

最初に、認識を共有してもらうために、松岡校長の「すでに投げ出された存在」についてお話ししました。「私たちは、そして、それらは、すでに名前がついている」「私たち(それら)は、すでに記述された中にある」「私たち(それら)は、すでに組織化されている」「私たち(それら)は、とっくに何かと関係づけられている」「私たち(それら)は、もともと制限をうけている」です。この前提があって初めて、「自己編集」と「相互編集」を始められ、そこに「編集的自由」が生まれることを、分かっていただきたかったからです。

次に、「読む」ことと「書くこと」は重なっていることを、ロラン・バルトの次の言葉を使ってお話ししました。

「書き得るテキスト」は物ではない。本屋ではまずみつからないだろう。

「書き得るテキスト」とは永遠の現在である。網目が多様で、いかなる網も他の網の上に立つことがなく、互いの間でたわむれる。

この「書き得るテキスト」とは、読んでいる私たちの頭の中に想起する言葉のことです。 言葉の奥に入っていく私たちの脳の働きを、意味しているのです。読み手は書いた「作者の意図」を超えて自在に物語を読むものです。テキスト(本)は発信者ではなく、「読む」とは受信することではありません。「読む」とは、言葉の中に自分の居場所を見つけ、そこに入り込み、多様な人と出会うことなのです。本と読み手とは相互編集をしているわけです。そこから考えて、「作者の意図を要約しなさい」という指示は正しいでしょうか? 試験にはこの手の問題が溢れていますね。しかし問うのであれば、「あなたはこの文章をどう読みましたか」であり、もっとふさわしいのは「あなたの中に何が起こりましたか?」でしょう。

他方「書く」とは、自ら問いを立て、そこに感応し、その問いに答えることです。そこで書いたものに対する「指南」は、正解に導くためのものではなく、どういう問いを立てたのかを含めて、そのプロセスを共有することでしょう。これらの話を、皆さんはご自身の体験も含めて、とてもよく理解してくださいました。

私はこのように、私自身へ依頼が来た講演の中で、イシス編集学校の型や方法や考え方を話すようにしています。これからの時代に、ますます重要になっていることだからです。

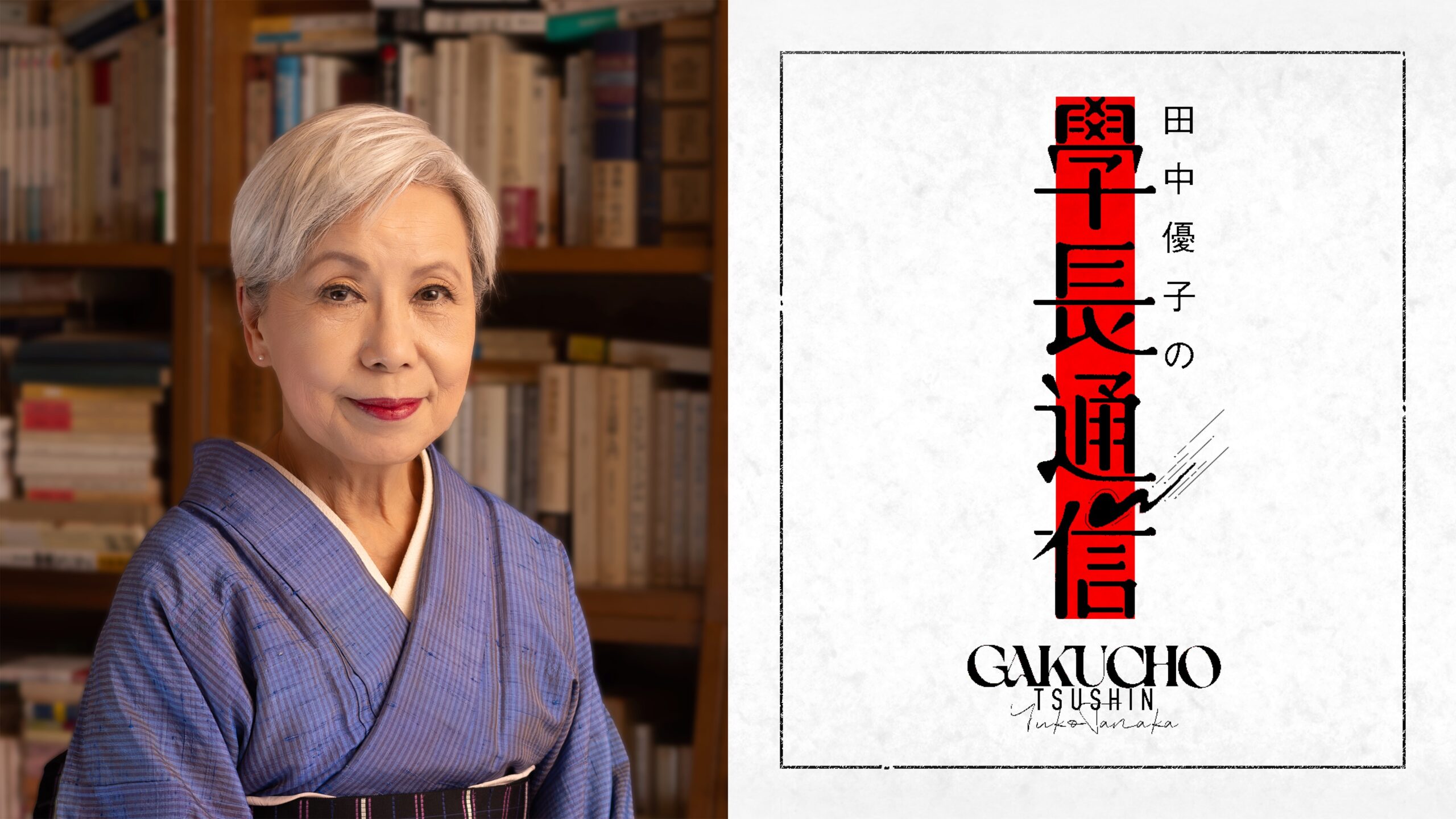

田中優子の学長通信

No.11 読むことと書くこと(2025/10/01)

No.10 指南を終えて(2025/09/01)

No.09 松岡正剛校長の一周忌に寄せて(2025/08/12)

No.08 稽古とは(2025/08/01)

No.07 問→感→応→答→返・その2(2025/07/01)

No.06 問→感→応→答→返・その1(2025/06/01)

No.05 「編集」をもっと外へ(2025/05/01)

No.04 相互編集の必要性(2025/04/01)

No.03 イシス編集学校の活気(2025/03/01)

No.02 花伝敢談儀と新たな出発(2025/02/01)

No.01 新年のご挨拶(2025/01/01)

アイキャッチデザイン:穂積晴明

写真:後藤由加里

田中優子

イシス編集学校学長

法政大学社会学部教授、学部長、法政大学総長を歴任。『江戸の想像力』(ちくま文庫)、『江戸百夢』(朝日新聞社、ちくま文庫)、松岡正剛との共著『日本問答』『江戸問答』など著書多数。2024年秋『昭和問答』が刊行予定。松岡正剛と35年来の交流があり、自らイシス編集学校の[守][破][離][ISIS花伝所]を修了。 [AIDA]ボードメンバー。2024年からISIS co-missionに就任。

昨年12月には鈴木健さんと対談しました。1月のこの通信でも報告しましたね。 年明けて1月は21日に、順天堂大学病院病理医の小倉加奈子さんと、池袋ジュンク堂で対談しました。「W刊行記念トークイベント」と銘 […]

2026年が明けました。そして、学長通信が2年目に入りました。この新年はおめでたいのか、どうなのか、という微妙に戦雲が垂れ込める新年です。 12月に鈴木健さんと対談して、本当に良かった、と思います。この、エディテ […]

先月は『不確かな時代の「編集稽古」入門』の刊行予告をしました。無事刊行されました。刊行後にもっと詳しく書く、と約束したのですが、その前にぜひ書いておきたい出来事が起こってしまったので、今月はそちらです。 […]

【田中優子の学長通信】No.12 『不確かな時代の「編集稽古」入門』予告

この表題は、もうじき刊行される本の題名です。この本には、25名もの「もと学衆さん」や師範代経験者たちが登場します。それだけの人たちに協力していただいてできた本です。もちろん、イシス編集学校のスタッフたちにも読んでもらい […]

[守][破][離][花伝所]を終え、その間に[風韻講座]や[多読ジム]や[物語講座]を経験しながら、この春夏はついに、師範代になりました。 指南とは何か、指導や教育や添削とどこが違うかは、[花伝所]で身 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。