発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

時の流れに消えゆくこの想いを誰かに伝えたい。

ずっと遠くへ、その先へ。できるだけ美しいままに。

想いを載せる器を求め、人はいつも手探りでその答えを求めていた。

湯川秀樹の食指が動いたのは随筆であった。幼い頃から漢籍に親しみ、文学にも造詣が深く童話作家にも憧れていた湯川は、数多くの文章を遺している。今も、エッセイ集『科学を生きる』で、彼の折々に綴られた心情を知ることができる。

湯川が、物理学に向かったきっかけは、高校時代に、当時ヨーロッパで、物理学が激動の時代を迎えつつあることを知り、「物理学の研究をするのは大いにロマンチックなことだ、と思った」(「自己発見」)から。

初めて訪欧した直後に第二次世界大戦が開戦し、やむなく帰国の途につく事件があった昭和15年の一文では「自然は曲線を創り人間は直線を創る」(「自然と人間」)と喝破し、専門の物理学に限らぬ「人間としての存在の全体」とのかかわりを思索していた。

戦禍を経た直後には「一度失った詩は、もはや科学の世界にはもどってこないのだろうか。」(「詩と科学」)と嘆きつつ、「私の中にあって、何十年にもわたって、私を動かし続けているのは、未知の世界へのあこがれである。私にとって、それは美しい世界であると期待されている。」(「自己発見」)と希望をつなぐ。

科学と文学を交叉させたアイダからは、湯川の発見した「中間子」的なものの存在が見え隠れする。

理と文の境界を自在に行き来する、みずみずしい好奇心や空想力の源泉といえる童心をもち続けた湯川秀樹の言葉は、時代を超えて今を生きる者に響いてくる。

万葉の人々にとっても、人の営みや言葉は、その瞬間から消え去っていくものであり、その時々の想いを遺し、未来に伝えたいという意志が、歌で語り継ぎ文字で記し継ぐ文化を生み出してきた。

万葉集学者の上野誠は『万葉集から古代を読みとく』で、古代日本人が生み出した器の構造を追っている。

辺境の島国に暮らす日本人は、その心情を未来に伝え残すために、他国の文化である漢字による日本語の文字化を試みた。当時の知識人は、漢字を編集して日本語を結ぶことに挑戦したのだ。その表現方法は「組み合わせ」と「ずらし」であり、集大成の成果が『万葉集』に結実した。ここにおいて、あらすじを漢文で語り、心情部分は歌を核にして語らせる、という型を確立したのである。

この二つを組み合わせて物語を編集する表現の流れは、歌集から日記文学、物語文学へと発展する日本風の想いを伝える型となり時代をこえたのだった。

かくて、「誰そ彼」と古代の歌に記された問い掛けは、現代に記し継がれ、「君の名は。」と、アニメ映画で結び、問答歌を交わしたのだった。

『万葉集』は言葉の文化財である、と上野はいう。

そこには過去と今と未来を貫き人と人のココロを結ぶ歌がある。歌こそは、消えゆくものを残さんとする心情の歴史を伝える器であることを明らかにしたのだ。

湯川の中間子的存在や上野の『万葉集』が、人の想いを結ぶ器とすれば、T.E.カーハート『パリ左岸のピアノ工房』では、ピアノが記憶再生装置であった。

語り手の「わたし」はカルチエ・ラタン裏通りに佇むピアノ工房でピアノ職人リュックと出逢い、その卓越した再生技術と目利きに惚れ込んで、交流を深めていく。あたかも20世紀が暮れようとしている時代だ。

アトリエでは、この百年近くの間に愛するピアノという厄介な荷物を引きずって、ヨーロッパ大陸を移動した人々の栄枯盛衰を目のあたりにすることができた。

「人生は川のようなものだ」「わたしたちはだれでも浮かぶ船を見つける必要がある」とリュックは言う。

ピアノを奏でる歓びは、パリに住む余所者のアメリカ人だったわたしの世界を、音楽を愛する人々とつなげ、広げていった。時に、音楽仲間のピアノ伴奏者のこんな言葉が琴線に触れたりする。「ピアノははっきりしていて、正確で、言葉の狭い意味で完璧だ。けれども、歌はわたしに夢を見させてくれる」

調律師は、科学者であり、アーティストであり、心理学者でもある。この巨大な木と鉄の塊のメカニズムを熟知し、その指先から鍵盤にそそぎこむ力で、ありとあらゆる音へのドアを開いてひとつひとつの楽器のなかに宿らせているピアノの詩学ともいうべき幾多の思いを呼び起こす。

「夢のピアノは何台あっても多すぎることはないんだよ」とぽつりと語るリュック。

きっと今も夢の一台を見つけ、その手でピアノ本来の音色を蘇らせて、その音を継ぐ者に手渡しているに違いない。

ピアノは、その器に歴史を背負い、楽譜から読み解かれたメロディを、今ココに生きる人の手で鍵盤を押す物理的運動から、音楽という文化を再現し、人の五感に届ける。

人の想いを文とし、伝える技術を理とみれば、ピアノは、文理融合の象徴的存在だといえよう。

再生する者があると確信できるからこそ、私たちは、想いを器に託し、未来の誰かに手渡すことができる。

その時代によって器は千差万別だ。読み解く者の力量も技術も左右するだろう。それでも、希望があるからこそ、人は今日も語り歌い継ぐのだ。

明日を生きる「あなた」のために。

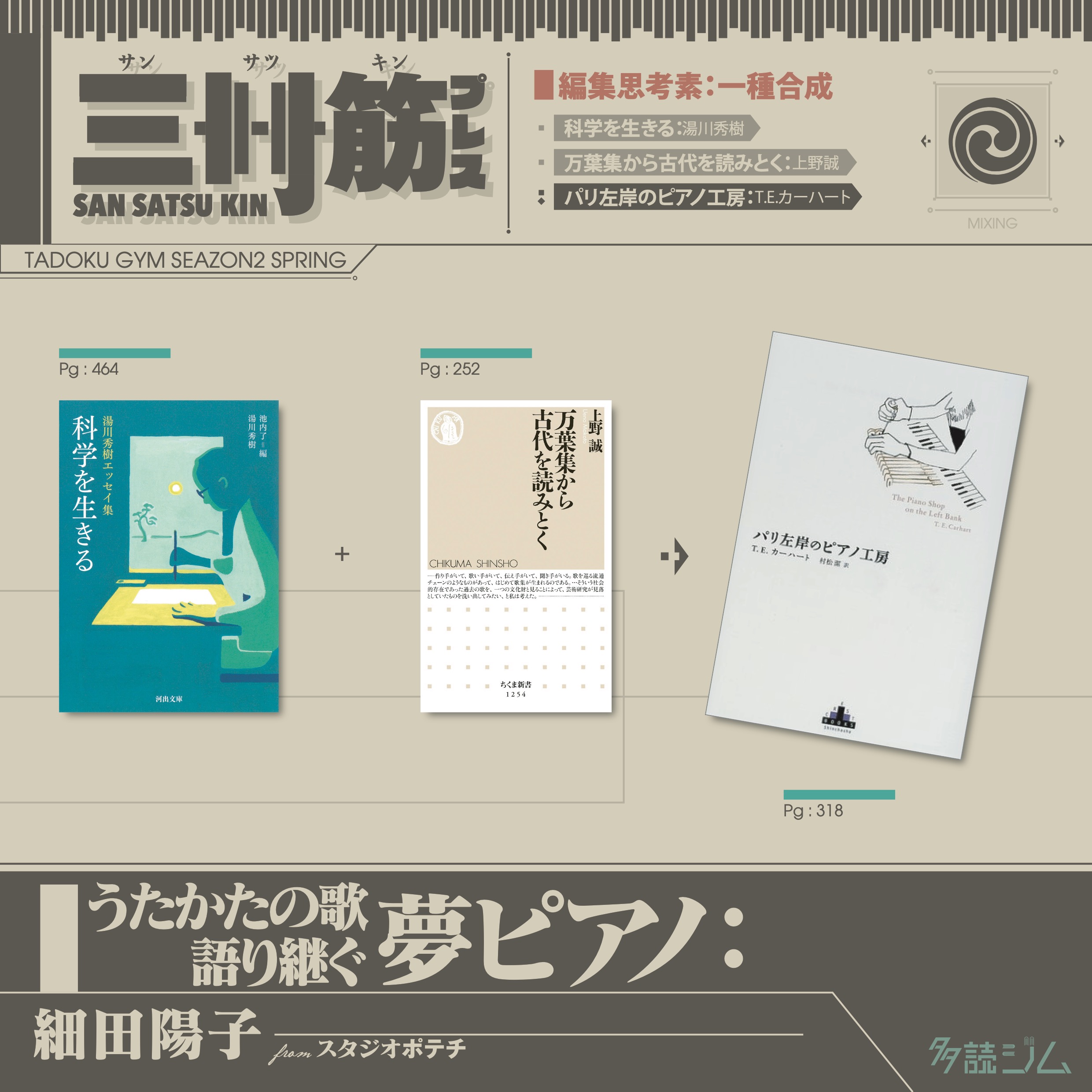

●3冊の本:

『科学を生きる』湯川秀樹/河出書房新社(河出文庫)

『万葉集から古代を読みとく』上野誠/筑摩書房(ちくま新書)

『パリ左岸のピアノ工房』T.E.カーハート/新潮社

●3冊の関係性(編集思考素):一種合成型

細田陽子

編集的先達:上橋菜穂子。綿密なプランニングで[守]師範代として学衆を全員卒門に導いた元地方公務員。[離]学衆、[破]師範代、多読ジム読衆と歩み続け、今は念願の物語講座と絵本の自主製作に遊ぶ。ならぬ鐘のその先へ編集道の旅はまだまだ続く。

【84感門】 ISIS co-missionセッション 今福龍太×吉村堅樹 霧のなかで遊び「たます」ものとこころ

ISIS co-missionメンバーの一人である文化人類学者の今福龍太氏が、第84回感門之盟でイシス編集学校林頭吉村堅樹と本質的な学び舎のスピリットについて対談を行った。 。.:*・゚◯。 […]

大感門司会リレー〜桂&浦澤はラストのその先へと駆け抜ける〜【84感門】

第84回感門之盟「番期同門祭」司会リレーのラストを担ったのは、桂大介・浦澤美穂のお二人。 35[守]学衆も[守]の師範も同じタイミングの編集仲間で、2019年に開催された全国エディット・ツアーでは、浦澤担当の広島ツア […]

言葉をはじめて覚えるような幼な心の感覚で編集を/53[守]学匠メッセージ【84感門】

2024年8月25日。第53期[守]基本コースは卒門日を迎えた。学匠・鈴木康代は、各教室を見守りながら、松岡校長の面影を追っていた。康代学匠は、松岡校長の編集的世界観のミームを託されてこの春発足したISIS_commis […]

【83感門】進化し続けるハイパー:第7回P-1グランプリ結果発表

編集は進化し続ける。P-1グランプリもまた進化し続ける。 ポケット・お遍路・障子。 [破]の編集稽古の最後に取り組むプランニング編集術で提案された全プランから選りすぐられたこの三つのテーマからつくりあげるハ […]

【83感門】未来を仮説してそれに向かう編集を:原田淳子[破]学匠メッセージ

2024年春の感門之盟Day2。今日もぐんぐんと気温が上がり初夏を思わせる陽気となった。「涼しげ過ぎたかしら。」と微笑む原田淳子[破]学匠の更紗の爽やかな着物姿の装いが一層映えている。今期の稽古と熱気を受け […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。