発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

SUMMARY

日々、当たり前のように、ときどき億劫になりながらもやっていること。

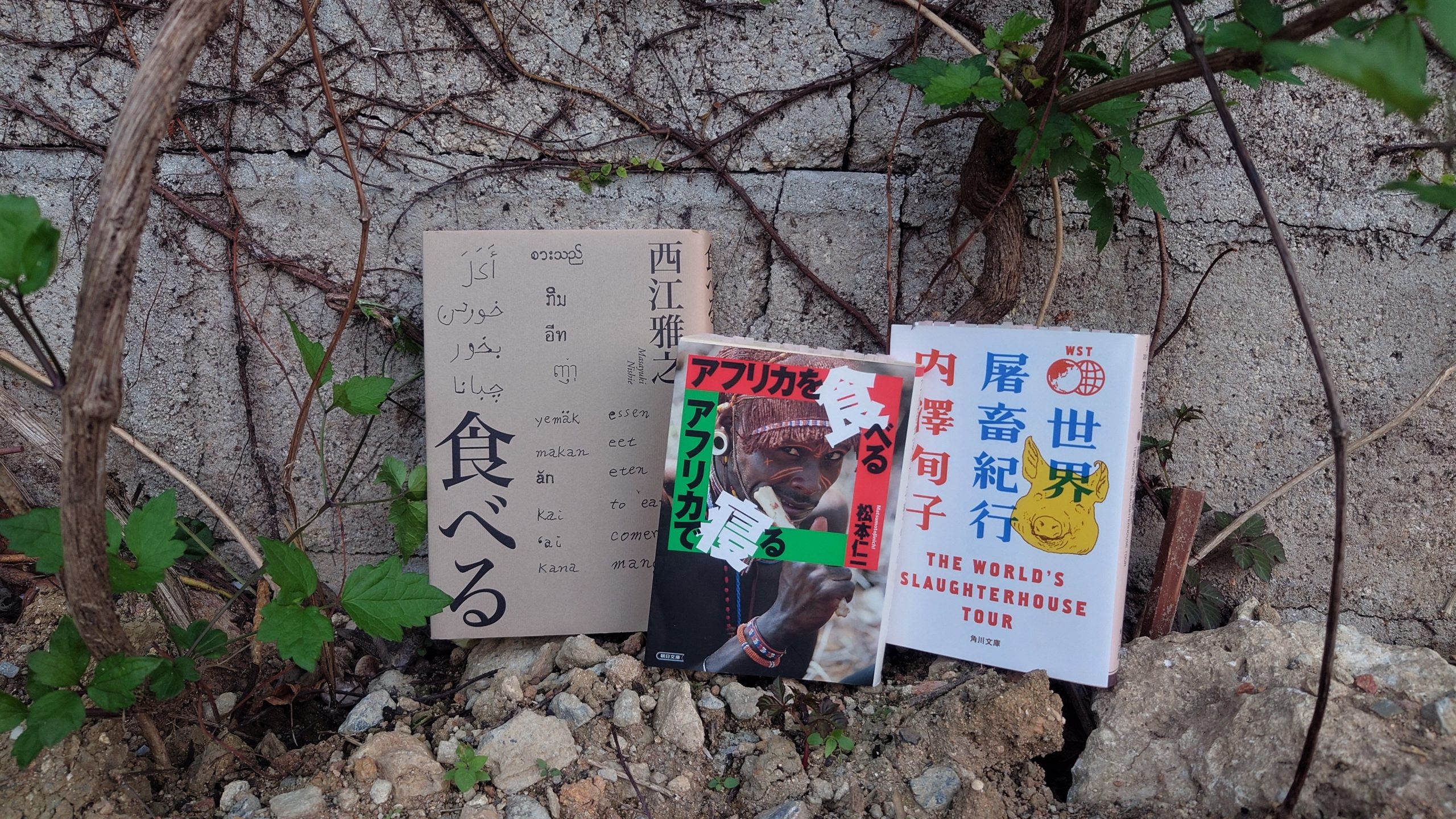

食べることを通してアフリカをのぞけば、人々の生活が見えてくる。アフリカ「で」ではなく、アフリカ「を」とした『アフリカを食べる』。助詞の使い方にうかがえるように単なる食レポじゃない。記者として彼の地に何年も暮らした松本仁一による、とびきりのルポなのだ。

いつも食べている肉は、どうやって肉になるんだろう。世界と日本で違うのか、似てるのか。屠畜ラブな内澤旬子は、自分のことを野次馬といって憚らない。『世界屠畜紀行』には、そんな彼女のリアルな言葉とつまびらかなイラストが詰まっている。おもしろくないわけがない。

そもそも食べるって、食べものってなんだ。人にとってどんな意味があるんだろう。日本初のスワヒリ語辞典を編集した文化人類学者の西江雅之。彼のエッセイをまとめた『食べる』はヒントをくれる。しかも、ときどきはっとさせられる。

三冊一皿。表紙には、こちらを睨むマサイの青年、微笑みかけるブタ、散りばめられた各国の「食べる」言葉。文句なしだ。さあ、問いをスパイスに食べ尽くそう。

どこの国のどんな地域で暮らしていようと、戦時であ

ろうと平時であろうと、人は誰もが何かを食べて生きて

いる。

■マサイの青年と牛の骨を齧る

『アフリカを食べる』は、新聞社の特派員として、つごう8年をアフリカで過ごした松本仁一によるルポルタージュだ。ケニアでガーナでガボンで、ソマリアでエチオピアでルワンダで、松本は地元の人々とともに、とにかく食べた、ひたすら食べた、なんでも食べた。

アカシアの木陰でマサイの青年と牛の骨に齧りつき、髄をすすって舌鼓を打つ。泥壁の食堂でツチ族の運転手と牛肉のぶっかけ飯をかきこみ、砲弾戦の合間にゲリラ兵と甘い紅茶を飲む。南アフリカの黒人居住区では、店のママに勧められるまま羊の目玉を口にし、そのとろけるような味にぞっこんになる。農業も遊牧も儘ならないジャングルのガボンでは、ミドリザルの煮込みを食べる。野蛮にみえるかもしれないが、アフリカの人々には、それを食べる理由があり、その土地には土地なりの習慣があるのだ。

■どんなことにもびっくりする

松本は長野で育った幼少期をふりかえり、貴重なたんぱく源としてイナゴやハチの子、カイコのさなぎを食べてきたから、現地の人々が食べているものは、たいてい口に入れることができたという。しかしそれだけではないだろう。ある雑誌に、こんなふうに書いている。ジャーナリストとして最も重要なのは、びっくりすること。千夜千冊1540夜『想像力を触発する教育』キエラ・イーガンの言葉を借りるならば、どんなことにも驚きをもって接するということだ。まさに松本は、どんな食べものを出されようと素直に驚き、都度、地元の人々に教えを請い、アフリカの生活をとことん味わい尽くしていた。

異なる文化をもつ人々を忌避せず、どうやって関係を築いていくのか。批判をするのではなく、なぜだろう、どうしてだろうとびっくりすることは、日本社会に蔓延るヘイトの闇穴をこじ開ける鍵にもなるはずだ。

■身銭を切って屠畜の旅へ

牛にしろ豚や鶏にしろ、肉を食べるには、まずその動物をつぶさなければならない。アフリカでは日常茶飯事だけれど、日本で目にすることはまずない。

屠ることに対して、残酷だのかわいそうだの忌まわしいだの、負の感情を抱いてやしないか。それってどうなの。内澤旬子はスケッチブックとカメラを手に、身銭を切って、日本はもとより世界各地の屠畜現場を訪ね歩いた。動物を殺すところから肉になるまでを、つぶさに観察した。帰国後、その顛末をイラストと文章で書き綴り、解放出版社の雑誌『部落解放』に連載するのだが、その連載を一冊にまとめたのが『世界屠畜紀行』である。

屠畜という営みを愛してやまない内澤は、ヒンシュクをものともせず現場に押しかけていく。ところが日本の屠畜場は、そこで働く人々への偏見が未だに根強くカメラを持ち込めない。何が行われているのかをきちんと記録し遺したい。彼女はひたすら描いた。微に入り細を穿つイラストが、とてもいい。

■屠畜は残酷で穢らわしいか

モンゴルでエジプトでインドで、内澤は市井の人々が羊や豚を鮮やかに捌く様子を目の当たりにし、おもしろい! と仰天する。肉屋の親父が鶏の首をひとハネするやいなや、バケツに投げ入れ羽根をむしり、あっという間にビニール袋に入れて渡してくれるさまに、すばらしい! と興奮する。もちろん、つぶした動物たちの肉もいただく。屠畜という仕事に誇りをもつ職人気質の人々にも出会い、その世界にどんどんのめり込んでいく。

内澤は問う。屠畜を穢らわしいと思いながら、どうして肉を食べることができるのだろう。残酷でかわいそうだというのは奢っている。どうであれ食べることに変わりはない。屠畜を屠畜場に閉じ込めることで、どんどん屠畜という行為が元気をなくし、食べることから離れていく。なにか方法はないだろうか。彼女なりの方法が、本を書き、その本を世に出すことだった。

■食べることは理不尽だ

動物としての人が食べられるものは世界共通だけれども、時代や社会、土地ごとに食べるものは異なり、しかも食べられるもののほんの一部でしかない。アフリカをはじめ世界中を歩きまわり、人々の暮らしを調査研究してきた文化人類学者の西江雅之は、その実感を『食べる』に著す。世界には、食べるという行為に対して多相な価値観があり、きわめて多様な食べもの文化がある。松本仁一や内澤旬子が身をもって伝えてくれたように、食べることは、ただ生命を維持するだけでなく、憧れや差別も含んだ、合理では割り切れない理不尽さや貪欲さ、冒険に満ちている。

社会も会社も学校も、何かというと合理的であることをよしとしがちだけれど、人は合理だけでは生きられない。食べることしかり、生きることそのものが、もとより不確かで理不尽きわまりないのだ。

Info

⊕アイキャッチ画像⊕

∈『アフリカを食べる/アフリカで寝る』松本仁一/朝日文庫

※『アフリカを食べる』と『アフリカで寝る』の合本

∈『世界屠畜紀行』内澤旬子/角川文庫

∈『食べる』西江雅之/青土社

⊕多読ジム Season13・冬⊕

∈選本テーマ:食べる3冊

∈スタジオらん(松井路代冊師)

∈3冊の関係性(編集思考素):一種合成

『アフリカを食べる』+『世界屠畜紀行』→『食べる』

渡會眞澄

編集的先達:松本健一。ロックとライブを愛し、バイクに跨ったノマディストが行き着いた沖縄。そこからギターを三線に持ち替え、カーネギーで演奏するほどの稽古三昧の日々。知と方法を携え、国の行く末を憂う熱き師範。番匠、連雀もつとめた。

【多読アレゴリア:群島ククムイ②】行先は未知。言葉の多島海へ漕ぎだそう!

生者、死者、昆虫、書物、自然…。 文化人類学者で詩人、三線の唄者の今福龍太さんは、ラテンアメリカや奄美、沖縄をめぐりながら、たくさんの声を聴き続け、発し続けてきました。そんな今福さんは、言葉に対する感覚も鋭敏です。 & […]

【多読アレゴリア:群島ククムイ】季節風に乗って島あしびの旅へ!

多読アレゴリアWEEK開催中!!!!! 12月2日のオープンに向けて、全12クラブが遊刊エディストを舞台に告知合戦を繰り広げます。どのクラブも定員に届き次第、募集終了です。すでに締切間近のクラブもいくつかあるので、希望の […]

ISIS co-mission今福龍太さんの番期同門祭~響きあう声に誘われて【84感門】

「響いている、響きあっているね」。 ステージのうえでは、編集学校の師範代、師範、学匠らが感門を言祝ぎ、稽古の日々をふりかえりながら言葉を尽くして語っている。 ISIS co-missionのおひとり、今福龍太さんは、松 […]

ISIS FESTAスペシャル10/6(日)開催!今福龍太『霧のコミューン』生者から死者へ 死者から生者へ

文化人類学者、批評家、三線の唄者、吟遊詩人、たくさんのわたしを体現するISIS co-mmisionの今福龍太さん。昨夏の多読ジムSP「今福龍太を読む」は、今も記憶に新しいでしょうか。読了式での松岡正剛校長との対談は、遊 […]

<多読ジム>season11・夏の三冊筋のテーマは「虫愛づる三冊」。虫フェチ世界からのCASTをつとめるのは渡會眞澄、猪貝克浩、田中泰子の面々である。夏休みに引き戻してくれる今福龍太・北杜夫から生命誌の中村桂子へ、虫眼 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。