「書き手」としての体験は、高校卒業後に出会った「文化学院」が始まりだった。

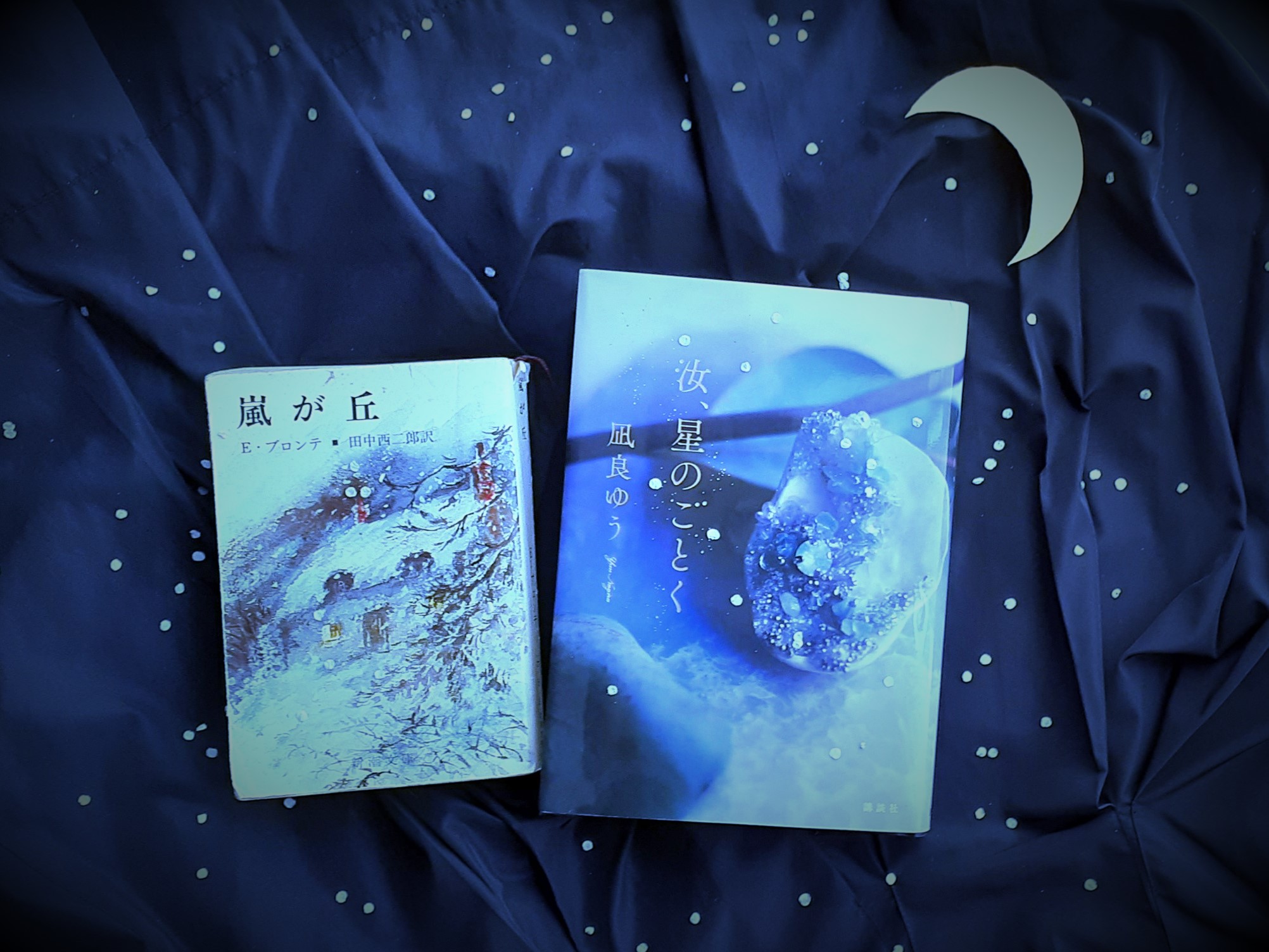

国に寄らない自由思想を掲げ、西村伊作や与謝野晶子が大正10年に創立した知と芸術のユートピア。現代詩の荒川洋治やロシア文学の亀山郁夫、小説家で俳人の長嶋有らイシツな才能が惜しげもなく教壇に立ち、講堂では長岡輝子の朗読や永六輔の説法を聞く。そんな環境に触発され、イシツ人も自然と文章を書くようになる。

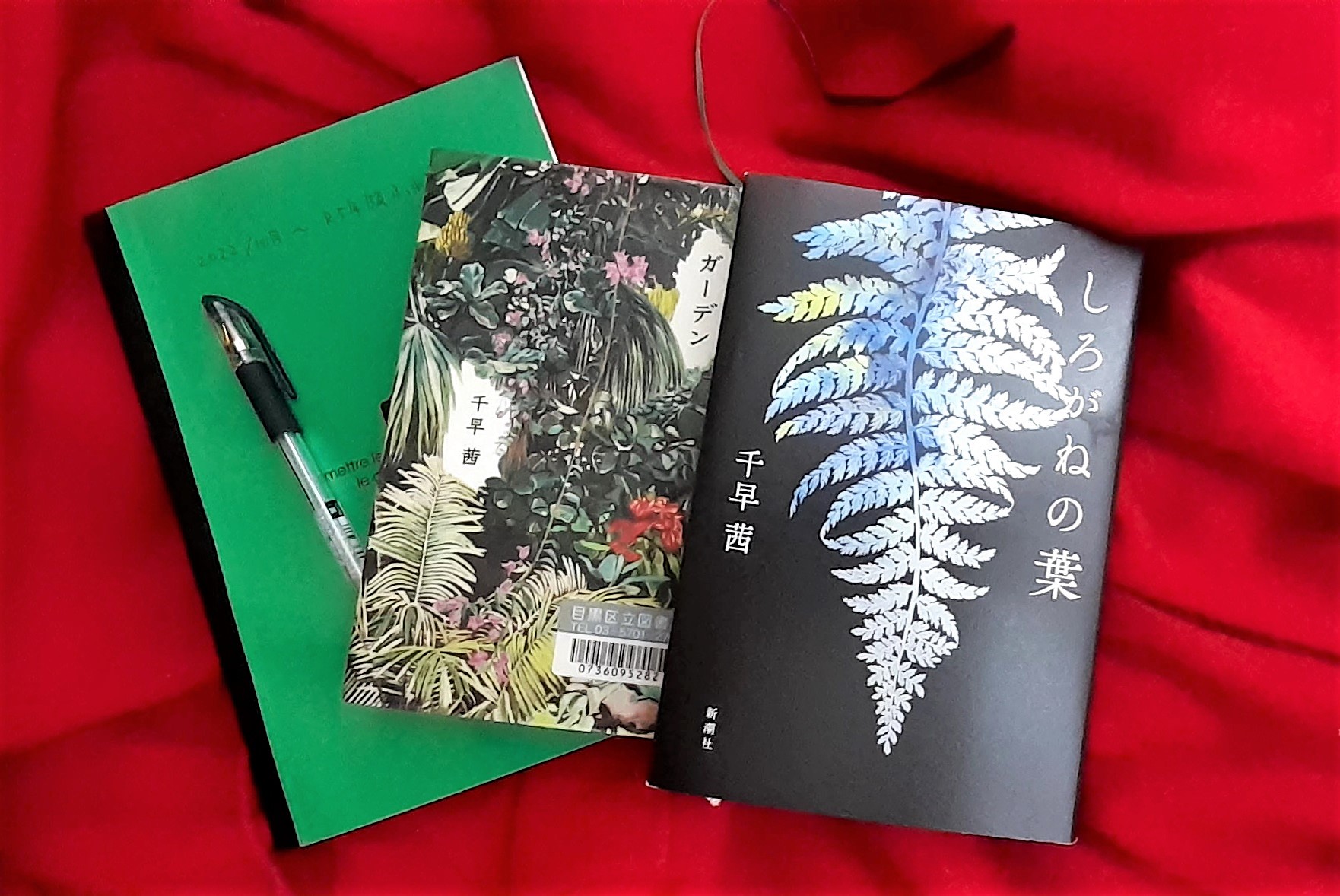

「大学受験に失敗して後楽園のホットドッグスタンドでバイトしていた時、先輩に言われたんですよね、阪本君は文化学院に向いているんじゃないかって。とりあえず話を聞いてみようと学校に行ったら、紀志子先生って人が出てきて、2時間くらいずーっとお喋りしたの、好きな本と映画の話を。先生はバンド『村八分』のチャー坊(※)の言葉が好きで、何かその話に絆されて、それで入学しました」

校風に違わず、通ってくる学生たちも不羈奔放。共通していたのは義務教育からの逸脱と読書量、他を責めず他に寄らない独立気質。中高と進んだ進学校に馴染めず、哲学的思想ばかり突きつめてしまった阪本青年が、ようやく解放された知のアジール。

ところが在校2年目、一族経営に行き詰まった学院はメディアに身売りする。思想がお金に換えられた。切なかった。

ここでイシツ人と取材者の鏡は再び相対する。勤めていた明治創業の出版社が大手新聞社に身売りした過去の体験が蘇る。細々と、それでも連綿と受け継がれてきた思想は資本主義の前で無価値だった。

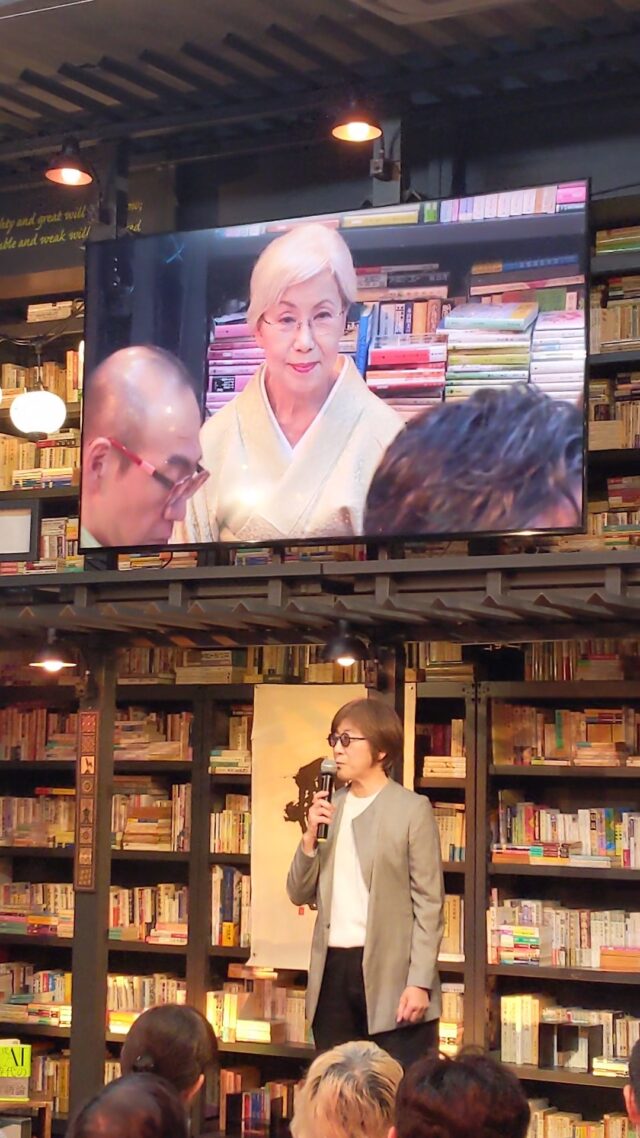

「ショッキングですよね。もちろん現実を受け入れることは大事なんだけど、受け入れ難いことの中には、抵抗すべきこともあって。でもどうやって闘えばいいのかわかんなかったんだよね、社会と。ちょうどその頃、松岡さんと編集学校を知ったんです」

文化学院への思いは「憤怒」となり、学院の匂いなどまったくないところに身を置こうと〝名前のない森〟に迷い込んだように肉体労働を転々とした。カルチャースクール、レストランの厨房、農家の住み込み。そんな中で出会ったイシス編集学校は、抗い難きに抗うカマエと方法を、知として学べる場と思えた。

学衆から師範代となる傍ら、編集工学研究所が平城遷都1300年記念事業として手掛けたNARASIAプロジェクトに参画し、やがて学林局に誘われた。

「編工研には憧れがあったから、入所できて嬉しかったんですよ。大学を諦めて通信で美術史の勉強をしようと思っていたこともあって、ここで学べるならキャリアとしてもベストじゃないですか。でも半年ほどで辞めちゃったんだよね。組織に属して働くのは初めてだったんだけど、僕には向いていなかった。カミさんから見ても当時の僕は輝いていなかったと思う」

自分を責めたけれど、当時の編工研は人の出入りも激しく、新人を受け入れる体制も十分には整っていなかったかもしれない。自分の反省は反省として胸に刻み、その後[離]に進む。

イシス歴が長いイシツ人にとって、ここ2、3年は変わり目だったと言う。「二十歳のインパクトって大きいから、松岡さんを勝手に理想化して憧れていたんですけど、松岡さんの言ってること、僕はぜんぜん理解できていないことに最近気づいて愕然としたんです。でもそれに対してあんまり何とも思っていない自分もいて、また愕然として。そりゃ松岡さんにも怒られますよね。でもそれからちょっと変わったんです。長く居続けることでロールが上がっていくことに関心はないんだけど、物分かりが悪いから続けていられるんだなって分かったから」。