結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

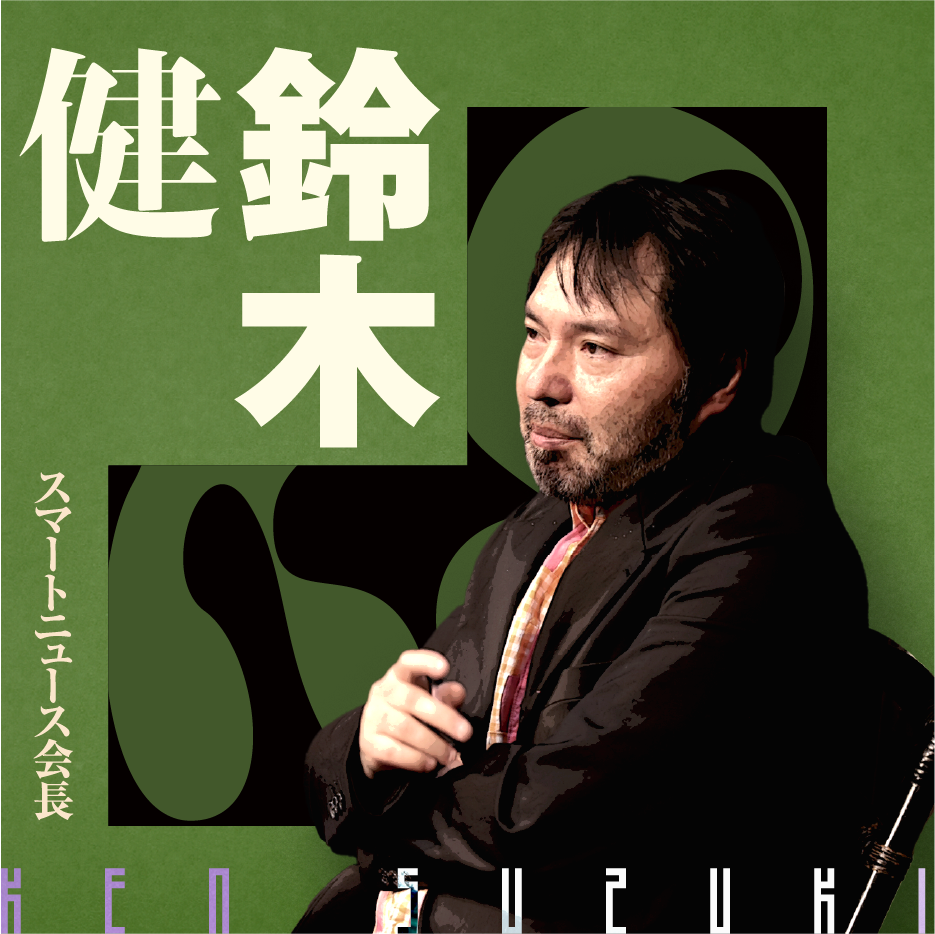

イシス編集学校には、松岡正剛の編集的世界観に〈共命(コミッション)〉するアドバイザリーボード[ISIS co-mission]があります。そのISIS co-missionのひとりが、鈴木健さんです。複雑系の研究者でありながら、世界的企業SmartNewsの創業者でもあり、まさに比類のない異能者の鈴木さんに、AI時代に求めれられる編集力とは何かを語っていただきました。

鈴木健 ISIS co-mission 複雑系科学者 自然哲学者 起業家

2009年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、博士。東京大学特任研究員。著書に『なめらかな社会とその敵』(勁草書房)など。「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」ことをミッションに、2012年にスマートニュース株式会社を共同創業。2014年9月SmartNews International Inc.を設立し、現在は米国に在住。2023年、編集工学研究所が主催する「ISIS FESTA. 情報の歴史21を読む」にゲスト講師として登壇。

◆編集学校に期待したいこと

編集工学の「工学」に関心がある

ーーーー鈴木健さんはスマートニュースの経営者であると同時に、複雑系の研究もなさっているんですよね。

はい、松岡校長とは大学生の頃に出会いました。ISIS co-missionでは、経営面やAIや複雑系といった自分の得意なテーマで少しでもお役に立てればと思っています。

ーーーーイシス編集学校について、どのように思いますか。

私の予想をはるかに超えてカリキュラムが体系的に整理されており、驚きました。特に、方法論が非常に緻密に構成されている点や、なぜお題がこの順番で進められているのかがしっかりと考えられている点に感銘を受けました。このようなプロジェクトが日本に存在すること自体が非常に希少で素晴らしいことだと感じます。ですので、編集学校は、今後もぜひ大切に続けていってほしいと思います。

ーーーー学びにおいて、何が重要だと思いますか。

私はつねづね、学校という場では、生徒たちと直接触れ合う機会が重要だと思っています。それは講義形式ではなく、例えば、小さなグループでお茶を飲みながら、リラックスした雰囲気で話をする場があると良いと考えています。編集学校には、感門之盟や汁講など、そうした場もすでに存在するとのことで、非常に嬉しく思います。いずれぜひ訪問し、そこで直接話を聞いてみたいです。実際に活動されている方々のお話や、受講後にどのような変化があったのかを直接聞くことで、編集学校のことをより深く理解したいと考えています。直接話をすることで深まる理解は大きく、私はこれを日頃から大切にしています。

ーーーー今後、編集学校に期待することはありますか。

編集工学には「工学」という名がついていますが、電子工学における工学的アプローチや、工学に関して流通している技術や知識の本質との関係に興味を持っています。この点については、co-missionミーティングで、大澤真幸先生がAIに対して「ライバル」という表現を使ったことが印象的でした。

AIをライバルと見なす視点はとてもバランスが良く、非常に適切な表現だと思いました。あまりテクノロジーの進化にとらわれすぎると、普遍性を失う恐れがあるため、その点は注意が必要です。テクノロジーの進化が急速であるため、適応しながらも、伝統的な価値観を忘れずに持ち続けることが大切だと思います。温故知新の精神で、新しいものを取り入れていくことで、より面白い場が生まれるのではないかと期待しています。

◆AI時代に求められる編集力とは?

編集は人間の脳が持っている最もユニークな行為

ーーーーAIにはどのような可能性があると思いますか。

AIの進展は、メディアの歴史の中で読書に次ぐような非常に大きな変革になるんじゃないかと思っています。これは、編集力が高い人であれば、例えば絵が描けなくても漫画を書けるようになったりとか、動画の編集ができなくても映画が作れるといったようなことが次第にできるようになっていくと思います。したがって、AIとの共進化がこれからの課題になると考えています。

ーーーー人間とAIはどのように共存、協働していくと良いのでしょうか。

AIの進化、AIと人間の協働が進む中で、どのようにAIを取り入れていくかは重要なテーマになるでしょう。つまり、生成AIやディープラーニングといった技術が発展する中で、それに対する人間の役割が問われています。人間が担うべき部分とAIに任せるべき部分を見極めることが、これからの社会において重要になってくるはずです。

いずれ、AIが様々なことを人間に代わってやってくれる時代が到来します。その中で、最後まで人間に残された非常に重要な仕事は、「編集をしていく」という仕事になっていくのではないでしょうか。

ーーーーAI時代において、「編集」のどんな点が重要になっていくのでしょうか。

編集プロセスにおいて、一次的な体験や、身体的な体験を組み合わせていくということ、これが私の重視している点です。ソーシャルメディアで誰かがポストした内容を消費したり、Netflixで作品を消費したり、世の中はどんどんと二次的な成分の多い体験が増えているので、一次的な体験はどんどん希少になっています。こうした学びの体験、学びのもとになっているものというのは、代替できませんよね。

言い換えれば、一次的な体験や身体的な体験を通して、いかに自分の興味や好みに引き付けて学んでいくかというのがすごく大事なんじゃないかなと思います。これは人間にとって、とても本質的な営みであり、今後も様々な分野で求められていくはずです。それらの体験を他者に共有可能なコンテンツへと変換していくのが編集です。だから、皆さんが編集学校で学んだことというのは、大変意義深いと思います。

ーーーー最後に、編集学校の皆さんに向けて一言お願いします。

そもそも、私がこの編集学校のお手伝いしたいと思ったのは、編集というものが人間の脳が持っている最もユニークな行為だというふうに思っているからです。ぜひこの編集を皆さんと一緒に盛り上げていければというふうに思っています。

ISIS co-missionインタビュー連載

【ISIS co-mission INTERVIEW02】武邑光裕さん―ポストYouTube時代、深いものを発信せよ

【ISIS co-mission INTERVIEW03】宇川直宏さん 生成AI時代の編集工学2.0とは

【ISIS co-mission INTERVIEW04】鈴木健さん AI時代に求めれられる編集力とは?

金 宗 代 QUIM JONG DAE

編集的先達:宮崎滔天

最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。

photo: yukari goto

佐藤優さんから緊急出題!!! 7/6公開◆イシス編集学校[守]特別講義「佐藤優の編集宣言」

佐藤優さんから緊急出題!!! 「佐藤優の編集宣言」参加者のために佐藤優さんから事前お題が出題されました(回答は必須ではありません)。回答フォームはこちらです→https://forms.gle/arp7R4psgbD […]

多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」が締切直前です! 編集学校で「杉浦康平を読む」。こんな機会、めったにありません! 迷われている方はぜひお早めに。 ※花伝寄合と離想郷では冊師四人のお薦めメッセージも配信 […]

「脱編集」という方法 宇川直宏”番神”【ISIS co-missionハイライト】

2025年3月20日、ISIS co-missionミーティングが開催された。ISIS co-mission(2024年4月設立)はイシス編集学校のアドバイザリーボードであり、メンバーは田中優子学長(法政大学名誉教授、江 […]

【続報】多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」3つの”チラ見せ”

募集開始(2025/5/13)のご案内を出すやいなや、「待ってました!」とばかりにたくさんの応募が寄せられた。と同時に、「どんなプログラムなのか」「もっと知りたい」というリクエストもぞくぞく届いている。 通常、<多読スペ […]

【6/20開催】鈴木寛、登壇!!! 東大生も学んだこれからの時代を読み通す方法【『情報の歴史21』を読む ISIS FESTA SP】

知の最前線で活躍するプロフェッショナルたちは、『情報の歴史21』をどう読んでいるのか?人類誕生から人工知能まで、人間観をゆさぶった認知革命の歴史を『情歴21』と共に駆け抜ける!ゲストは鈴木寛さんです! 「『 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。