私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

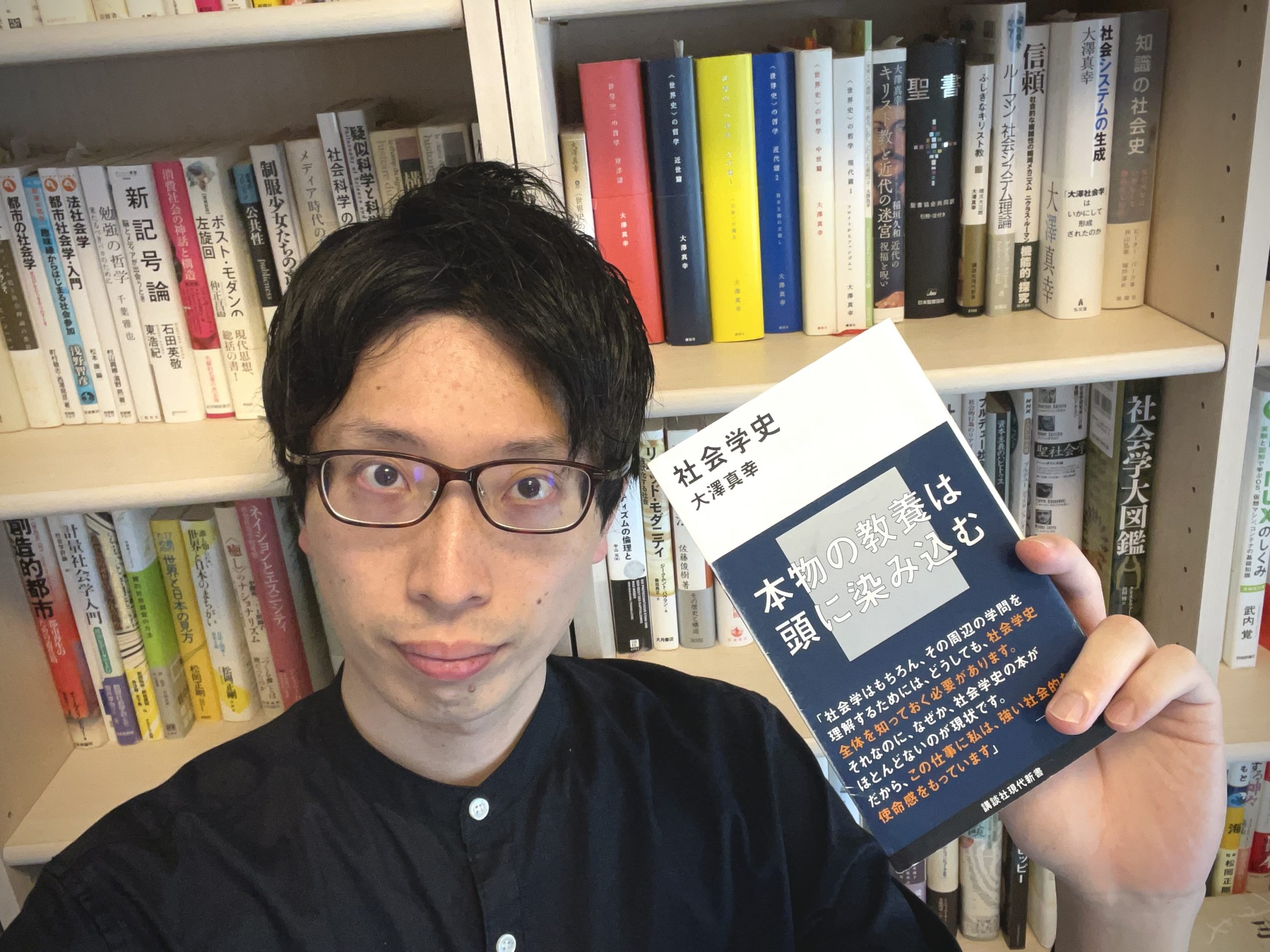

大澤真幸氏の特別講義が7月2日に迫ってきた。[守]師範を経験した2人が、おすすめの大澤本を紹介する連載の2回目。三津田恵子師範『憎悪と愛の哲学』に続いて登場するのは梅澤光由師範だ。45[守]師範代、師範を経て、15[離]右筆、39[花]錬成師範とロールを担当する一方で、ウェブ「千夜千冊」の図版作成も担当している。多読ジムSPコース「大澤真幸を読む」では大澤氏自らがセレクターとなった「大澤真幸賞」を受賞。大澤本を語るのにこれ以上の適任はいない。梅澤師範が[守]学衆にすすめる1冊とは…。

三鷹駅前の緑豊かな小川で、河童が茶会を開いている。向かいのカフェをホストがジャックして、その場で描いた絵を売っている。現代アーティストを名乗る連中がコスプレをして、通行人を巻き込んだ奇怪なコミュニケーションを楽しんでいるのだ。

かつて社会学専攻の学生だった私は、こうした現代アートの現場を訪れ研究のためのインタビューをしていた。アーティストにではなく、彼らの作業をサポートするボランティアたちにだ。就活のネタ、金儲けのアイディア、新しい友達。何かを得たい/役立てたいという動機で集まった会社員や学生たちは、ボランティアに参加することで、何の役に立つのだかわからない河童のコスプレ衣装を無給で終電まで作るようになっていく。

異なる世俗的な動機を持って来た者たちが、アートという非生産的で反常識的な活動の支援に熱中していくというのは奇妙な事態である。さながら「やわらかいダイヤモンド」状態だ。ありそうもないけれども起きている現象の背景にある理由を「ある社会秩序はいかにして可能となるか?」というお題にして研究するのが社会学という学問である。

大澤真幸は社会学という方法をメイン・エンジンとする世界読書家だ。そんな大澤の『社会学史』(講談社現代新書)は大澤の方法知の見取り図である。社会学の通史を一人で書き切った本書は新書では異例の630ページ越えだが、講談社スタッフへの語り下ろしのため、ですます調の本文は予備校の講義を聞いているがごとく読める。

社会学は近代になってから生まれた新しい学問であるが、本書は万学に面影を落とす[アリストテレス](#0291 ♯は千夜千冊当該夜)からスタートする。次に[ホッブズ](#0944)や[ルソー](#0663)など、近代社会のルル三条の基礎を考えた者たちを紹介し社会学誕生前夜を駆け抜ける。精神と物質の地と図をひっくり返した[マルクス](#0789)、文明に埋め込まれたアーキタイプ的なるものを追及した[フロイト](#0895)という二大巨頭を経て、デュルケム、ウェーバー、[ジンメル](#1369)の社会学三羽烏が登場。社会を要素・機能・属性の組み合わせとみる社会システム理論を構築したパーソンズや[ルーマン](#1348)へ飛び、ラストを飾るのはとある社会装置のせいで現代人がBPTを自縛し固定化していることを明らかにした[フーコー](#0545)だ。

社会学の歴史のはてに何を見出すのか。大澤が最も大切にするのは<偶有性>という概念である。すでに成立している社会秩序や社会現象は別の姿でもありえたのではないか?という予感の先に見える”ゆらぎ”のことだ。大澤は特に近代文明の根幹たる資本主義に対して<偶有性>を見出そうと試み続けている。

当たり前で動かせない必然のシステムのように振る舞う資本主義は歴史の偶然から生まれたものだ。新しい編集的社会像へ向けて偶然を必然へと転化させるにはいかなる方法が必要となるのか。編集工学の最奥にある<別様の可能性>について考えるためにも、本書は必携である。

(文:梅澤光由)

■イシス編集学校第51期[守]特別講義「大澤真幸の編集宣言」

●日時:2023年7月2日(日)14:00~17:00

●ご参加方法:zoom開催。お申し込みの方にzoom URLをご案内します。

●ご参加費:3,500円(税別)

●対象者:未入門の方もご参加いただけます。51[守]受講中の方はそれぞれの教室にてお申し込みください。記録動画は1週間限定で共有されますので、当日ご都合がつかなくてもご参加いただけます。

イシス編集学校 [守]チーム

編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。

テスト・課題・就活には編集力が一番効く 学校のテスト結果に先がけて、55[守]番選ボードレール「一種合成」の講評が揃った。5日間にわたり届いた10本のほとんどに近大生の名前があった。やはり今期はひと味違う […]

緊急開催!!! 特別講義「佐藤優の編集宣言」の読前ミーティング

特別講義「佐藤優の編集宣言」(7月6日開催)まであと一週間という金曜、55[守]最初の番選ボードレールの講評のさなか、特別講義チームによるミーティングが開催された。 数日前に佐藤優さんから課題本『消された外 […]

「この部屋、昼はこんなにまぶしかったんですね」 東京から駆け付けた学林局の衣笠純子が、教室を見てつぶやいた。6月17日、大阪は快晴。近畿大学・アカデミックシアターのACT-116はガラス張りで、午後の光 […]

第2回創守座の特徴は、なんと言っても学衆のオブザーブだ。指導陣が一堂に会する場を、半分、外に開いていくというこの仕組み。第1回の創守座が師範代に「なる」場だとすると、この回では師範代になることを「見せる」場にもなる。オ […]

かつて「ケイコとマナブ」というスクール情報誌があった。習い事である”稽古”と資格取得にむけた”学び”がテーマごとに並んでおり、見ているだけで学んだ気分になれたものだ。 今や小学生の約3人に2人は習いごとをしているが、 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。