発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

※アイキャッチ画像出典:東京芸術劇場Webサイト

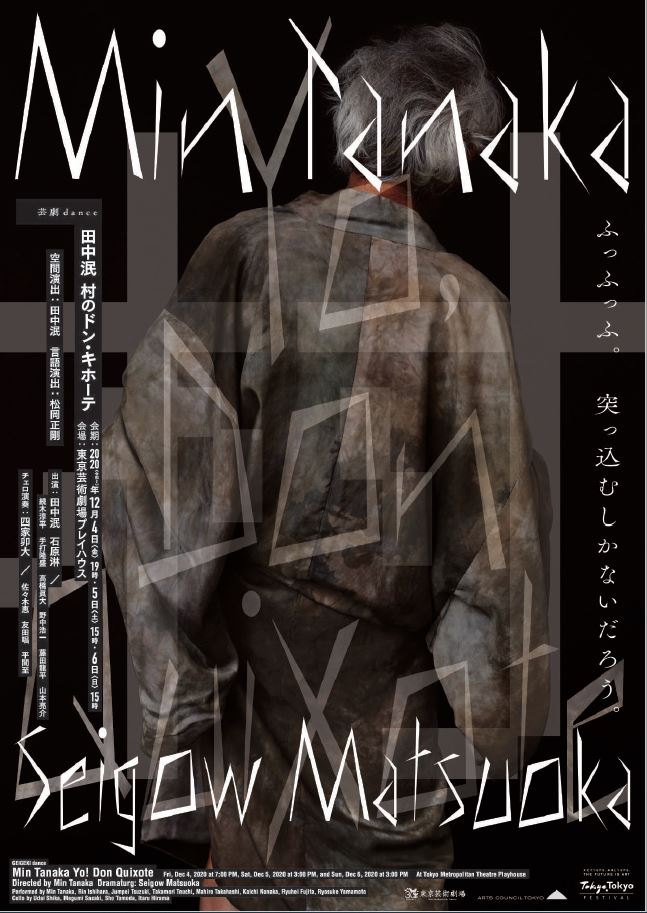

★オドリ:田中泯×松岡正剛「村のドン・キホーテ」

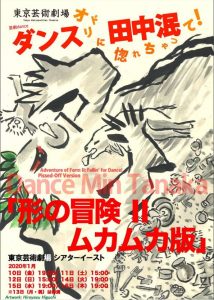

田中泯「形の冒険Ⅱ―ムカムカ版」

田中泯「場踊り」

すべて@東京芸術劇場

今年の1月は今年とは思えない

2020年1月、ゲイゲキ(東京芸術劇場)で、田中泯さんの―オドリに惚れちゃって!―「形の冒険Ⅱ―ムカムカ版」が上演されました。僕は最終日の1月16日に見ました。新型コロナウイルスの流行が、まだ中国に留まっていたときのことです。さきほどインターネットで調べるまで、てっきり昨年の上演だと思いこんでいました。今年の1月は、今年とは思えません。新型コロナは僕の時間を歪ませました。

編集学校の「多読ジム」には、「BOOKing」という読書データベースがあります。僕はそこに感想を書きました。そのまま引用します。

━━━━━━━━━━

田中泯「形の冒険Ⅱ―ムカムカ版」@東京芸術劇場 工場おどり、引きこもりおどり、戦争おどり…。20名ほどと一緒にひたすら現代の闇を暗く昏くおどる。これはいま他に誰もしないヤツ。本当に見てよかった。泯さんはなんていい人なんだ。どこまでも弱者に寄り添っていた。その夜はこれ以上ないほど心地よく眠れた。

━━━━━━━━━━

※出典:東京芸術劇場Webサイト

見終わった後、「泯さんは優しいなあ」と思ったことは、いまもはっきり覚えています。

僕が泯さんのオドリを始めて生で見たのは、10年以上前の下北沢アレイホールで、以来、「NARASIAフォーラム」とか松丸本舗での場踊りとか、2018年の「形の冒険」とか、6、7回見てきました。ただ、それまでは一人のオドリだけで、若者たちと一緒に踊る姿ははじめてでした。

強く印象に残っているのは、みんなが中心の泯さんに近づいていくのではなく、泯さんが中心を離れて若者に寄り添っていく感じです。たとえば、上の感想で「工場おどり」と僕が勝手に呼んでいるのは、踊り手たちが、工場のラインに見立てた棒に乗っては後ずさり、途中でラインからボトリボトリと落ちていくのを何度も何度も繰り返すシーンでした。泯さんの経験でなく、踊り手の誰かの経験をもとに作ったシーンではないか、と感じました。一言で言えば、「共苦のオドリ」だと感じたんです。暗いムードの舞台でしたけど、僕は心地が良かった。

思えば、2019年のGWに見たゲイゲキ前の場踊りも、僕ら若い世代への呼びかけと受け止めました。というのも、泯さんは、池袋西口でミスチルの「Tomorrow never knows」を踊ったんですよ。しばらくあっけにとられて、次第に感激したのを覚えてます。

帰りの身体は小刻みに震えていた

2020年12月、同じくゲイゲキで「村のドン・キホーテ」を見ました。見た感想をできるだけ正直に綴ってみたいと思います。

●最初の場面が印象的でした。中央に大きな花輪。その前に棺。何名かの踊り手がいます。そこへ泯さんが馬(※踊り手2名が馬の構造物をかぶって4本脚に)に運ばれてやってくるのですが、馬上でぐったりしていました。瀕死か泥酔。さすがに棺の中からは登場しなかったものの、全体的に死のイメージが覆う始まりでした。

●いくども登場した「農業」のイメージが、頭に残っています。最も鮮烈だったのは、泯さんが畑を耕す動きをしたことでした。しばらくぶら下がっていた大きなブルーシートの背景からも、土の香りが漂いました。面白かったのは、大きなブルーシートが落ちたら、一回り小さなブルーシートが現れたことです。木組みのあばら家のセットも、里山の感じが出ていました。アフタートークでは、「今日は朝起きたら羊が脱走していたので、ひとしきり追いかけて、捕まえて柵に入れてから東京へ来ました」とおっしゃっていました。なりわいをしてからおどっていたんですね。

僕は年に数回ダンス公演を見るだけなので、ダンス全般について詳しく語れるだけの知識はありませんが、泯さんのように「日々の生活とオドリが自然につながっているダンサー」は、世界を見渡しても、本当に珍しいんじゃないでしょうか。ダンスを見ながら、生活をかいま見るなんて経験、他の舞台ではほぼ味わったことがありません。格別でした。

●泯さんが、おそらくはニューオリンズあたりの老人になりきって、何曲かの音楽に合わせて踊ったシーンが好きでした。僕はダンス公演でも演劇でも、踊り手や役者の身体の動きがうつることがあります。帰り道で妙にシャキシャキ歩いたり、ひどいときには踊りながら帰ったりするんです。そういうときは、オレのミラーニューロン、働いてるなと思いますね。

この日、僕の帰りの身体は小刻みに震えてました。たぶん、ニューオリンズの老人ダンスのとき、泯さんがずっと震えるように踊っていたからだと思います。もちろん、寒さや恐怖の震えじゃありません。生きる上で欠かせない揺らぎのような震え、細胞の動きから来るような震えです。ご機嫌でした。(※これを書いていたら、また震えがやってきました。身体は覚えているようです。)

昇天のような祈りのような懺悔のような

●白状しますが、松岡校長が用意した言葉、サンチョ的な役回りの石原淋さんに託された言葉を、僕はほとんど覚えていません。「来た」とか「ぎごく(疑獄?)」とか、断片的にいくつかの言葉は残っているんですが、それだけです。ああ、恥ずかし…。ネットで調べたところ、「簡単に驚くことは、捨てることらしい」というセリフがあったそうです。言われてみれば、あったかも。

あと、いまゲイゲキのページを見たら、「途中、田中泯が長い棒で踊る場面がある。体と棒とが一緒くたになって空中に文字を綴る。ひそかに三文字の漢字をあてがった。想像してほしい」という校長のメッセージを発見しました。えー! 先に読んでおけばよかった。確かに何か棒を細かく動かしているな、とは思ったんですが…。

●最後は圧巻で、泯さん=ドン・キホーテ=キリストの昇天のような、祈りのような、懺悔のような時間。僕は2列目で見ていたんですが、間近にある泯さんの裸が強烈で目を離せませんでした。

僕がよく参考にしている乗越たかおさんという舞踏評論家がいるんですが、Twitterにこう書いています。「驚愕した。あんな身体があるのか。紛れもなく老体だが二十代のアスリートのような肉と骨と皮。祈りと滅びが共存する身体だ。ひょっとしたらこの一瞬だけの奇跡かもしれないダンスだった」。まったく共感します。僕は最近、奇跡っていう言葉が安く使われている気がしてあまり好きじゃないんですが、あの時間には奇跡という言葉がふさわしい。

死で始まって死で終わった舞台の直接的な感想は以上です。年明けに、その後『ドン・キホーテ』などを読んで考えたことを後編としてお送りします。

米川青馬

編集的先達:フランツ・カフカ。ふだんはライター。号は云亭(うんてい)。趣味は観劇。最近は劇場だけでなく 区民農園にも通う。好物は納豆とスイーツ。道産子なので雪の日に傘はささない。

♪♪♪今日の舞台♪♪♪ 踊り部 田中泯 「外は、良寛。」 田中泯さんの踊りには、「いまここの生」を感じました。松岡正剛さんの『外は、良寛。』(講談社文芸文庫)のフラジリティには撃たれ、杉本博司さんの設えに […]

庵主・田中優子が「アワセとムスビ」で歴史を展く【間庵/講1速報】

2022年7月24日、「間庵」が開座した。庵主は、江戸文化研究家であり、松岡の盟友でもある田中優子さんだ。間庵は田中庵主が中心となり、リアル参加者の「間衆」とともに松岡正剛座長の「方法日本」を解読、継承、実践し、編集工 […]

【AIDA】リアルが持っている代替不可能な感覚情報がAIDAで鮮明になった<武邑光裕さんインタビュー>

メディア美学者・武邑光裕さんは、1980年代よりメディア論を講じ、インターネットやVRの黎明期、現代のソーシャルメディアからAIにいたるまでデジタル社会環境を長く研究する専門家だ。ドイツ・ベルリンを中心としたヨーロッパ […]

【AIDA】AIDAでは抽象度の高い議論と身の回りの話が無理なくつながる<村井純さんインタビュ―>

村井純さんは「日本のインターネットの父」である。村井さんが慶應義塾大学/東京工業大学間でコンピュータをネットワークでつなげたのが、日本のインターネットの誕生と言われている。その後も、黎明期からインターネットの技術基盤づ […]

「学校教育ができないことばかり実現している学校ですね」田中優子先生のエール!【78感門】

皆さん、まことにおめでとうございます。今日は、法政大学総長時代に卒業式で着ていた着物でまいりました。 2日目の冒頭は、田中優子先生の挨拶で始まった。優子先生は守・破・離をコンプリートし、今回は物語講座1 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。