誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

柳田國男は『海上の道』で、海から来たものについて論じた。遠い昔、海流に乗って日本へとたどり着いたものたちがいたのだ。

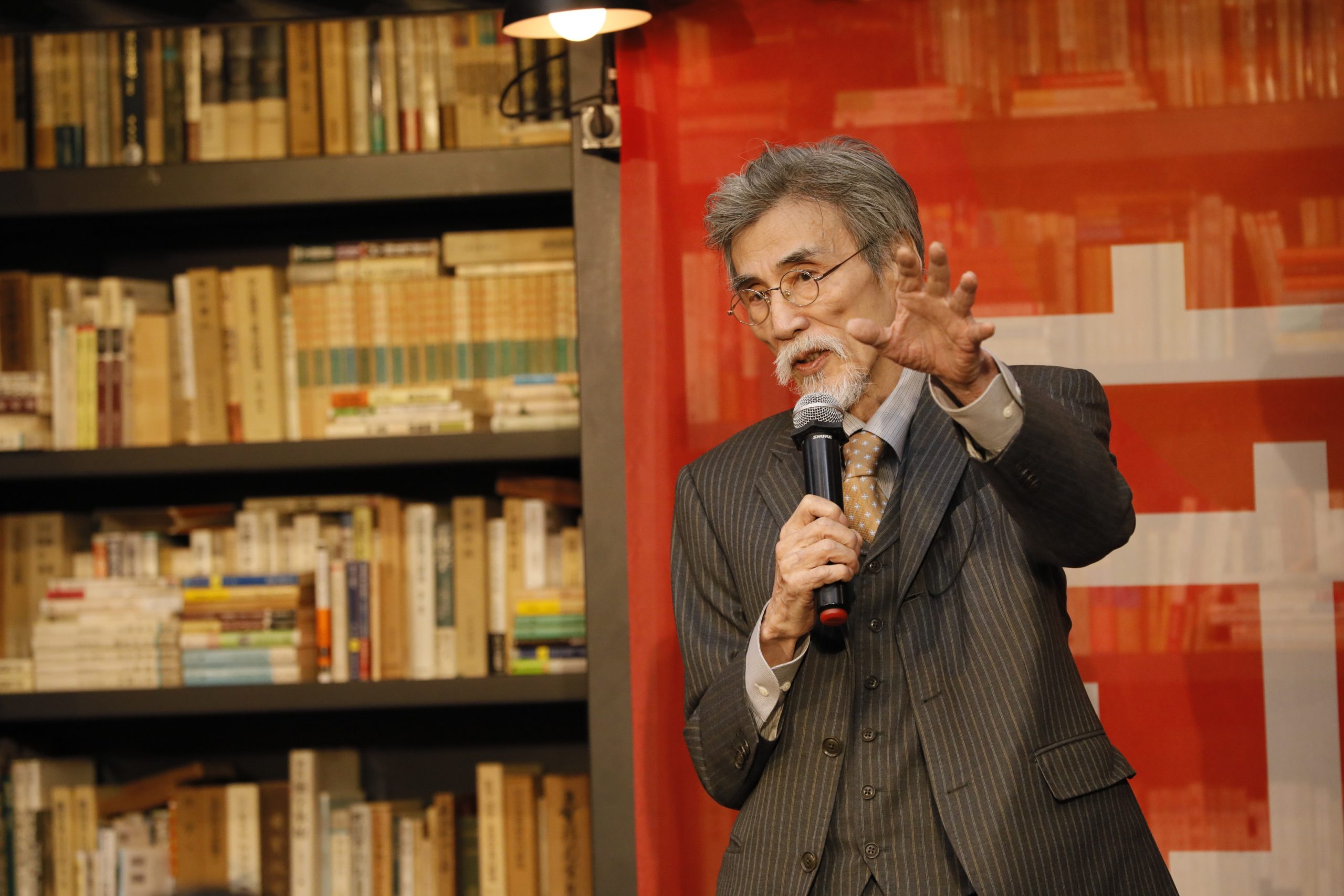

第83回感門之盟のテーマは「エディット・タイド」EDIT・TIDE(海流)は回文になっていてとても珍しい。これには松岡正剛校長も「2024年の春らしい素晴らしいタイトルだ。」と口元を綻ばせた。

<編集学校は生命を擬く>

朝日新聞では松岡校長の連載が始まり、そろそろ、イシス編集学校も登場するらしい。

イシス編集学校が産声を上げたのは、2000年。クリエイターやアーティストが編集について語るようになって10年から20年だという。映画やテレビの世界における編集とは最後の「仕上げ」のプロセスだが、編集工学では編集は、全ての「始まり」であると捉えている。熱量学の原則的には、エントロピーの増大によって全ての区別がつかなくなる。そこに、差異、違いを作り、物質にはできないコピーを作る仕組みが生まれ、生命が誕生した。

「編集潮流はそこから始まったと思っている」。だからこそ[守]ではまず、生命が自己編集していったように、自分を編集することから稽古が始まる。

<腸と脳は相互編集をする>

千夜千冊 1844夜『腸と脳』では、身体の相互編集が詳らかにされた。人体は、脳だけが身体をコントロールしているわけではなく、腸もまたマイクロバイオームという、多様な微生物たちが集まった体内コミュニティを持った重要な器官であり、脳は内、腸は外として二つの中枢がお互いに連絡し、編集しあっている。すでにわたしたちの体は相互編集を行なっているのだ。

<感門之盟の構造>

第83回感門は、1日目、[守]、2日目、[破][花伝所]3日目は、物語講座に多読ジムスペシャルの修了を寿ぎ3日にわたって行われる。かつてない特別な設えだ。

「感門は、講座を全うした学衆も師範代もお祝いしたい。認めたい。拍手してあげたい。そして、これからも編集だよと伝えるにはどうすればよいかを考えて作ったもの」だと松岡校長は言う。

多様な教室で編集を学び、たくさんのわたしを見出した学衆は、ひとりひとりに特別な言葉が書かれた感門表を贈られる。これこそ、編集が多様性を生み出すということだ。

師範代ばかりに光が当たっているように感じられるかもしれないが、学衆と師範代の相互編集は固定されるものではなく、代わりばんこに入れ替わっていく。

「卒門したら、その可能性、パスポートを手に入れたと思って欲しい。」

学衆が師範代になり、師範代がまた学衆になる。生命のつながりのような稀有な相互編集の連鎖がイシス編集学校にはある。

編集学校とは同じ船に乗ることでもあるし、誰かを乗せること、たどり着くこと、戻ることでもある。

「船に乗ること自体が潮目である。一緒に船に乗った仲間とともに海流に乗って、これからも編集を続けて欲しい」

と校長は締め括った。

北條玲子

編集的先達:池澤祐子師範。没頭こそが生きがい。没入こそが本懐。書道、ヨガを経て、タンゴを愛する情熱の師範。柔らかくて動じない受容力の編集ファンタジスタでもある。レコードプレイヤーを購入し、SP盤沼にダイブ中。

前期、「元・師範代の母が中学生の息子の編集稽古にじっと耳を澄ませてみた」が遊刊エディストに連載され大きな話題になった。 元・師範代の母が中学生の息子の編集稽古にじっと耳を澄ませてみた #01――かちゃかちゃ […]

御伽話のワンダーは背中の羽で宙に舞い、夜にさやげば、カオスの声がこだまする。 54[破]の師範代は、自由闊達、イキイキと時に激しくそのロールをまっとうした。 54[破]10教室の中で2つの教室は、師範の名付けのもとに撚り […]

種を守っていた殻を破り、ぐんぐん伸びた芽は大きく育ち、今日本楼で花が咲く。 この日の寿ぎに準備を尽くすのは、学衆、花伝生だけではない。第88回感門之盟の司会を担う澁谷菜穂子錬成師範は、編集的先達、さだまさしの3冊の本を用 […]

風に舞う花びらは、本楼から京都へと運ばれた。[守]の師範代は、[破]の師範代へと変身を遂げ、その笑顔には頼もしさが漂う。 思えば、53[守]の本楼汁講で、土田実季師範代は、その力を発揮したのだった。 202 […]

世界は「音」で溢れている。でも「切ない音」は1つだけ――。54[守]師範が、「数寄を好きに語る」エッセイシリーズ。北條玲子師範が、タンゴを奏でる楽器「バンドネオン」について語ります。 ただタンゴの音を奏で […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。