昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

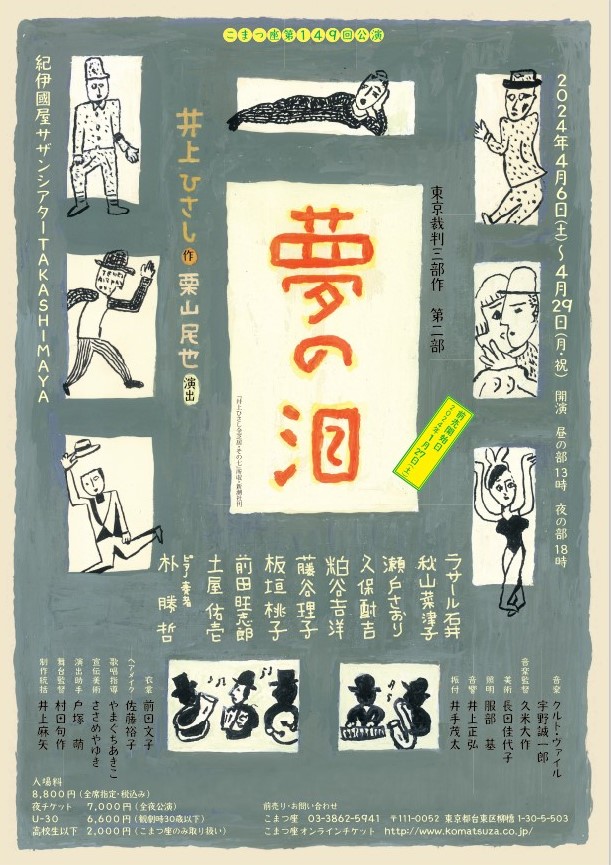

こまつ座公演『夢の泪』の観劇を終えてから10日あまり。本作は、井上ひさしが東京裁判について扱った三部作の第二作目だ。テーマと笑いと音楽を堪能し、「3回は涙した」という53[守]師範の福澤美穂子と「あと3回は見たい」という53[守]番匠の阿曽祐子が劇を味わいなおした。

「ひとはみな どこかの場所に

溶け込んで 生きている

その場所がなくなると

誰でも浮草

たよりなく風に吹かれて

こころぼそく生きるしかない」

福澤の注意を引いたのが、劇の前半部で登場人物たちが歌う『新橋ワルツ』。ドイツの劇作家ブレヒトの音楽を手がけたクルト・ヴァイルの軽妙なメロディにのせて登場人物たちが明るく歌うものの、その歌詞はどことなくもの寂しい。

正義感いっぱいに民事に分け入ろうとする弁護士の伊藤菊治は、女好きがたたって妻とは離婚寸前。その妻、伊藤秋子は菊治と同じ弁護士で、弁も論も菊治より数枚上手。連れ子の永子が8歳のとき、菊治と再婚した。喧嘩に終始する父と母の関係にも、かつての敵米国を味方と崇める社会にも「判らない」と歌う永子は、自らに宿る「なぜ?」をそのままにしない。永子の注意のカーソルによって、徐々に人物たちの背景が開かれていく。

菊治のもとに調停を求めて転がり込んでくる将校クラブの専属女性歌手のナンシー岡本とチェリー富士山が、騒々しい口論を繰り広げる。二人のパートナーはいずれも広島で被爆して療養中だ。永子の幼なじみで短剣のように血気盛んな片岡健は、実は朝鮮人。後にそのルーツに苦しんでいく。長所も短所も事情も併せもって生きている一見「普通」の人たち。が、その生活には、戦争がもたらしたたくさんの負が影のようにつきまとう。菊治と秋子が極東軍事裁判の被告弁護人を引き受けることにより、物語がダイナミックに動き、やがて、朝鮮人、日系人、被爆者…と、表にはあわられ出ないテーマをそれぞれが抱えもつことが登場人物たちの間で共有されていく。個人と社会は、切っても切り離せないことが、鑑賞する側にもジワジワと沁みてくる。

井上ひさしが仕組んだ多層な仕掛けに注目した福澤に対し、阿曽は登場人物のセリフに注意を奪われた。「日本人のことは、日本人が考えて、始末をつける」。劇の後半部、多くの謎を解き明かした永子が、決意したかのように呟く。『新橋ワルツ』の明るさと対照をなす静かさと短さが印象的なシーン。ここに、井上ひさしの想いが結集しているのではと。

「空の月だけが明るい東京」という歌詞で幕開けした劇は、「空の月だけが暗い東京」で幕を閉じる。ここに込められた意味を、改めて二人で交わしあう。何もかも失った焼野原から何でも手に入れられる夜の繁華街へ。地が変われば、異なる編集が求められていく。私たちはいま、どのような流れのなかで、どのような地点に立ち、どのような編集をしたいのか。それを自覚できているか。答えはすぐ出さなくともよいが、考え続けよと、『夢の泪』というタイトルの「目」という文字が語りかけてくる。

東京裁判は、今日の日本の起点ともなっている断点の一つと言えよう。膨大なコンパイルから、渾身のエディットをかけて劇に仕立てた井上ひさし。浮草になることへの恐れを脱して、自らの立つ地を問いなおしてみないかと誘う。ユーモアとシリアス、面白さと重さ、明るさと暗さ。その間から、あなたの中に何が立ちあがるのか。この演目は、どのようにも味わうことができる。誰にでも何度でも味わってほしい。

(文/53[守]番匠 阿曽祐子)

▼残された公演は残り僅か

http://www.komatsuza.co.jp/index.html

▼イシス編集学校のみなさんがご優待で鑑賞できる会があります。

所沢公演:5月8日(水)所沢市民文化センターミューズ マーキーホール

こちらのURLをご覧いただき、チラシ下部あるQRコードか電話番号からお申し込みください。備考欄には「イシス編集学校」との記載をお願いします。チラシよりお得に鑑賞いただけます。

イシス編集学校 [守]チーム

編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。

世間では事業継承の問題が深刻化しているが、イシス編集学校では松岡校長の意伝子(ミーム)を受け継ぐ師範代になるものが後を絶たない。56[守]では、初の”親子”師範代、スクっと芍薬教室の原田遥夏師範代が誕生した。まもなく卒門 […]

春のプール夏のプール秋のプール冬のプールに星が降るなり(穂村弘) 季節が進むと見える景色も変わる。11月下旬、56[守]の一座建立の場、別院が開いた。18教室で136名の学衆が稽古していることが明らかに […]

番選ボードレール(番ボー)エントリー明けの56[守]第2回創守座には、教室から1名ずつの学衆が参加した。師範代と師範が交わし合う一座だが、その裏側には学衆たちの賑やかな世界が広がっていた。 師範の一倉弘美が俳句で用法3を […]

秋の絵本を「その本を読むのにふさわしい明るさ」で3つに分けると、陽だまり・夕焼け・宵闇になる。 多読アレゴリア「よみかき探究Qクラブ」のラウンジに出された問い「本をわけるあつめる。するとどうなる?」への答えだ。 クラブで […]

教室というのは、不思議な場所だ。 どこか長い旅の入口のような空気がある。 まだ互いの声の高さも、沈黙の距離感も測りきれないまま、 事件を挟めば、少しずつ教室が温かく育っていく。そんな、開講間もないある日のこと。 火種のよ […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。