タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

イシス編集学校に、編集工学研究所に、灘高生がやってきた!

灘高校では、各界の第一線で活躍する人々に生徒が直接会ってインタビューする「東京合宿」を2008年から実施している。このプログラムのインタビュイーロールを、2025年4月2日、編集工学研究所・代表取締役の安藤昭子、イシス編集学校・林頭の吉村堅樹がつとめた。場所は、世田谷区豪徳寺にあるブックサロンスペース「本楼」だ。

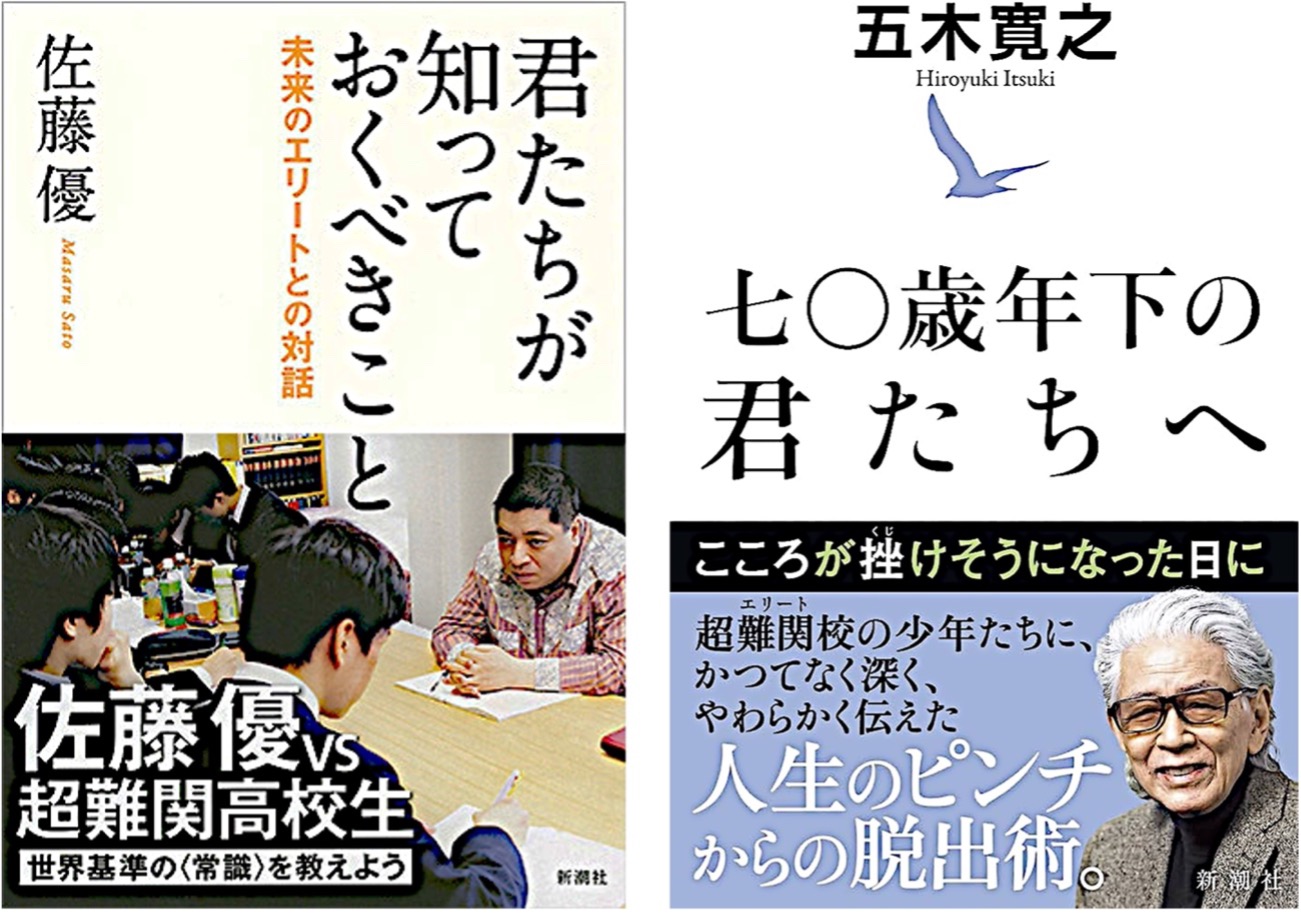

左:佐藤優『君たちが知っておくべきこと―未来のエリートとの対話―』(新潮社)

右:五木寛之『七〇歳年下の君たちへ―こころが挫けそうになった時に―』(新潮社)

東京合宿では、過去に作家の佐藤優氏や五木寛之氏らがゲスト参加し、書籍化もされている。

6万冊の書物に囲まれながら、前半は、安藤昭子、吉村堅樹が「編集工学とは何か?」を解説。灘高生たちは、頷きながら静かに耳を傾け、高速でペンを走らせた。生徒の中には、松岡正剛校長の熱狂的なファンや、イシス編集学校の学衆(基本コース[守]卒門、応用コース[破]受講予定)もいる。レクチャーでは「インタースコア」「アルス・コンビナトリア」「面影日本」など難解な編集工学用語が次々飛び出すも、彼らは臆することなく、好奇心と冒険心を強く掻き立てられた様子だった。

テーブル右奥でマイクを握るのが吉村堅樹。灘高生をあいだに挟み、反対サイドに安藤昭子が座る。記事冒頭のアイキャッチ写真では、安藤の語る姿を正面から捉える。

豪徳寺名物の「招き猫もなか」を食べながら短い休憩のあと、後半は灘高生によるインタビューを実施した。下記にその冒頭のワンシーンを紹介する。

灘高生:本を読んでいるときは「すごく理解できた」という実感があるのに、いざそれを説明しようとすると全然言葉が出てこなくなります。これはどうするといいんでしょうか。

吉村堅樹:つまり、「説明すること」と「理解すること」にはズレがあるということですよね。まさにこれこそが、編集工学です。

つまり、始まりがあって終わりがある。インプットがあって、アウトプットがある。その間で起こってるのが編集です。例えば、呼吸と排泄といった生理機能も編集と捉えます。

この時に「出発のレトリック」と「到着のレトリック」をまず考えるべきだと、よく校長の松岡は言っていました。出発というのは、最初に情報をINするとき、どういうふうにINをしていくといいか。どうすれば、知識と知識をつなげることができるか。どうすれば、想起しやすい状態におけるか。

そして、到着というのは伝える時のことですね。どうやって伝えると伝わりやすいかを考える。千夜千冊に1292夜『無名時代の私』という一夜があります。ここには映画監督の川島雄三が当時助監督の藤本義一にこんなことを教えたと書いてある。「考えていることは100だ。それを喋れば10だ。書けばそれが1になる。それに耐えきることだ」。そのくらい、アウトプットの方法によって違いが出るわけですね。

アウトプットを前提にすると、インプットもガラリと変わります。本を読むときも、「理解しよう」と思って読むとなかなか頭に入らない。けれど、記事を書こうとか、企画書を作ろうとか、ゲームにしようとか、アウトプットの方法が決まっていると、読みが速くなったり、深くなったりもします。

安藤昭子:そうですよね。想像力が働いていない状態で、いくら本を読んでも、たとえその時が分かったと思ったとしても、それは編集できる素材にはなりえないんですよね。松岡も「字面だけ追ってたら、そりゃ僕だって1秒たりとも読めないよ」とよく言っていました。

だから、本って、そこに書いてあることが大事なような気がするんだけれども、もちろんそれもとっても大事なんですが、そこをフックにして、むしろ自分の想像力がどれぐらい動くかということを、ずっとウオッチしながら読まないと、おそらく何冊読んでも「読めた」という感触は得られないかもしれません。

このほかにも「現代における仏教の可能性とは何か」「いま自分が生きている世界と日本の伝統文化を接続するためにはどうすればいいか」「”わかったつもり”になってしまう状態をどのように突破すればいいか」「AI時代において読書にはどのような可能性があるか」など、鋭い質問が連打された。

質問の内容から、灘高生の編集工学の対する本気の期待度がまざまざと伝わってくる。

もしかしたら、そう遠くない将来には、灘高で編集工学の授業が開催されたり、歴史の授業の教材に『情報の歴史』(編集工学研究所)が使われる日もやってくるかもしれない。

金 宗 代 QUIM JONG DAE

編集的先達:夢野久作

最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。

photo: yukari goto

【アーカイブ動画、発売開始】津田一郎の編集宣言《カオス理論で読み解く「守破離」と「インタースコア」》 イシス編集学校[守]特別講義

1月25日(日)に開催された特別講義について、アーカイブ動画の発売が開始されました。【津田一郎の編集宣言《カオス理論で読み解く「守破離」と「インタースコア」》】は、基本コース[守]の特別講義として開催されたものですが、広 […]

【1/21(水)】田中優子(江戸文化研究者)×小倉加奈子(病理医) 新たな学びの場をつくる「編集」と「稽古」[W刊行記念]

人は何を、どのように学ぶことで、自らの能力を発揮できるのか。 生成AIの急速な普及、国際関係の不安定化が進むいま、知のあり方や学びの方法そのものが根本から問い直されています。「学びとは何か」という問いは、もはや一部の […]

募集開始★多読アレゴリア2026 料理?源氏? 新クラブ紹介

多読アレゴリアの新シーズン(2026・冬)の募集が始まります。 先月は創設1周年を記念して、多読アレゴリア主催の「別典祭」が開催されました。ほんのれんクラブやオツ千の生ライブ、着物コンパクラブのファッションショーなど […]

11月は別典祭へいこう! 二日限りの編集別天地?【11/23-24開催】(11/21更新)

11.21更新 2日間通しプログラム詳細(EDO風狂連)を更新しました。 11.20更新 2日間通しプログラム詳細(勝手にアカデミア、イシス編集学校、別典祭感門団)を更新しました。 11.18更新 2日間通しプログラム詳 […]

【12/9ライブ配信】田中優子×鈴木健「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」

12月9日(火)14時より、イシス編集学校の学長・田中優子と、co-missionメンバーの鈴木健さんによる特別対談を開催します。タイトルは「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」です。 &nbs […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。