誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

花伝所では毎期、2日間に渡るキャンプがある。キャンプといっても野外で行われるわけではなく、全てインターネット上のラウンジで、テキストのみで行われる。仲間と共に「読む・書く」を繰り返しながら、深い森や洞窟へと分け入って宝探しをするような体験だ。

今期は松岡正剛校長からキャンプのお題にビジュアルを扱ったお題を実験的に取り入れてみて欲しいとの要望を受け、[破]のプランニングをベースに「とある美術館の特別展を企画する」というお題を導入することに決めた。梅澤光由師範や平野しのぶ師範、大濱朋子師範からもアイデアや参考情報をもらった。最初はアート作品を創作するようなお題にしようかとも考えたが、近年の編集学校の様子を見ていて、そもそもアートのプロトタイプがとらえきれていないこと。花伝所が方法日本とエディティング・モデルの交換をテキストベースで学んでいることを踏まえ、「日本民藝館」を美術館として設定し、創立者でもある柳宗悦の審美眼・フィルターを借りて、日本が誇る美術・工芸品をキュレーションした特別展のプランを入伝生に課すことにした。少人数のグループでたった20時間でプレゼン用のシナリオを仕上げるというのは、相当に背伸びを強いるお題になるが、3つを元に構想した。

①極端なこと、むずかしいことに取り組む

②自分が作り出そうではなく、モノを生かす

③直感・直観と型を重視する

これには、松岡校長に加えて、文芸評論家の小林秀雄と数学者の岡潔からヒントを得た。まず、①極端なこと、むずかしいことに挑むからこそ、学びは面白くなるということ。やさしいことばかりを繰り返していてはつまらない。芸であれば名人や達人を目指すからこそ技が磨かれていくのであって、程々の所に留まればやがて自分の芸に飽きてしまう。②自己中心的に考えた個性から離れ、モノの方にある個性の働きを生かすこと。心の欲しいままに取り組めば、千編一律なものばかりが並んでしまう。むしろモノや自然の方に多彩な個性があると見ること。西洋の個人主義が入るようになってからは日本もこれを忘れつつあるが、職人にはまだこれが残っている。自然を表現する時は、自然と闘うのではなく応和していく。形式美に則りながら形式美を超えていく。それを集団で切磋琢磨する。③型があるから自由な発想が生まれ、モノを集めたり、選んだり、特徴を評価することもできる。型がなければ、型破りも生まれない。編集学校では直感・直観も方法(編集感覚)として扱っているが、小林や岡も直観とか勘と呼ばれるものが知と結びついていると説いていた。世阿弥や芭蕉、名工と呼ばれる職人たちも型を徹底してきたからこそ、察知ができるし、勘所というものをとらえることができたはずだ。

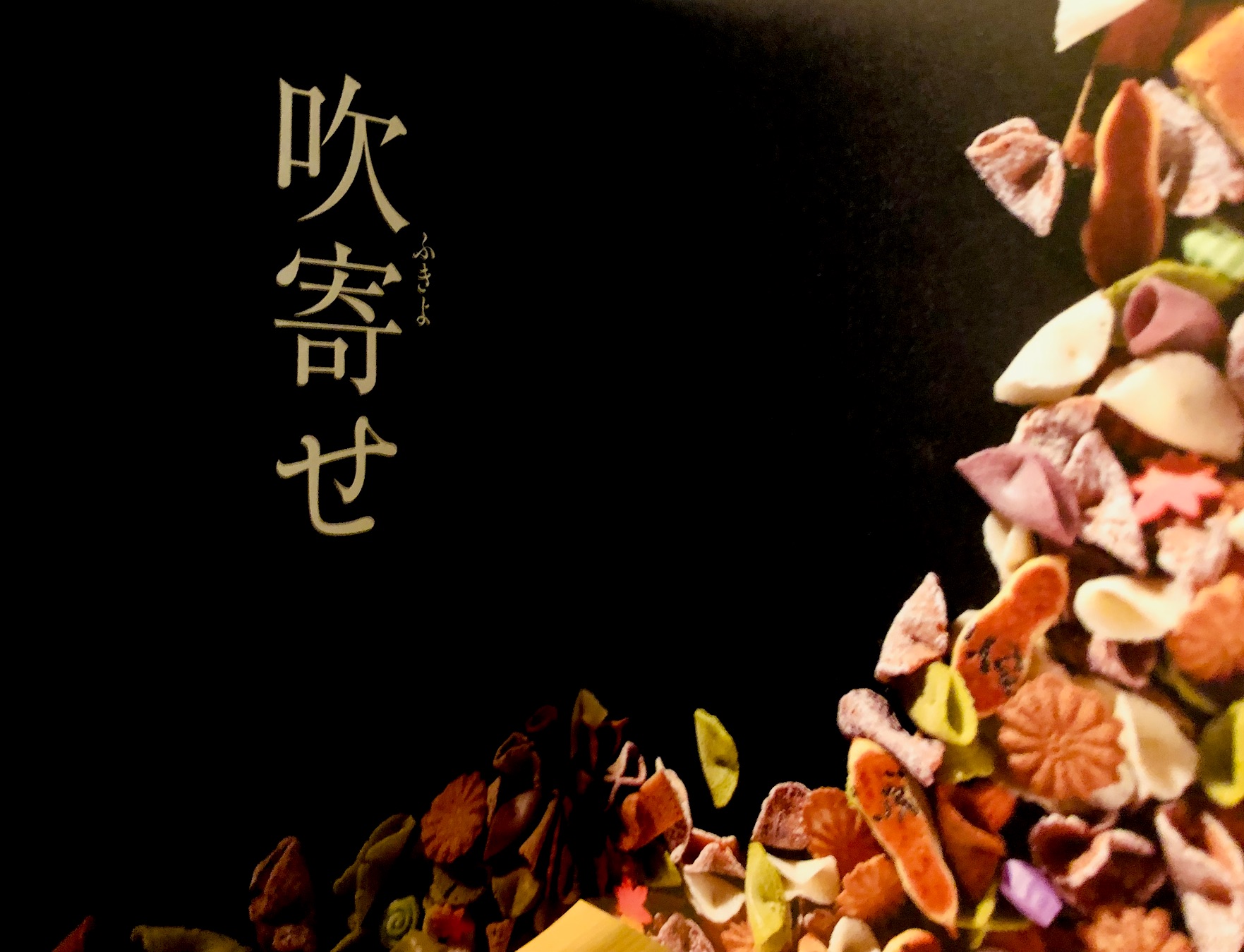

これらのことは、入伝生であれば[守・破・花]の講座で既に段階的に学んできていることであり、方法に徹することができれば、必ず突破口は開けるだろうと見込んでいた。ただ、キャンプの醍醐味でもある、初めてチームを組む仲間と相互編集状態になれるかどうか、お題を前に言葉を失う者が続出してしまわないか、という一抹の不安はあった。が、これは杞憂に過ぎなかった。最初こそ「全くイメージわかない」「甘かった」という声も聞こえたが、終わってみれば、前期の倍以上の発言量でアウトプットもダントツに多彩だった。日本民藝館というトポスと柳の思想を深く掘り下げ、日本の眼、無の美をとらえた企画を型を通して練り上げ、訪れる者を魅了するような体験や異質を取り込む編集へと向かっていた。今期はシナリオのみならず、自主的にビジュアル資料をデザインしたチームが初めて出たことも特筆すべき点で、正に「吹き寄せ」のごとくであった。

ちなみにキャンプのセンターラウンジの名前は「吹き寄せ堂」で松岡校長の著書『見立て日本』から拝借した。和菓子の四季折々の彩りも借りながら、胸突き八丁の入伝生が編集の遊び場へとふわりと出入りすることを目論んだ。実際は突風が吹いて、吹き飛ばされる者もいたが、再び風に吹かれて場へと舞い戻ってきた。この寄せ集め、まぜこぜが宝であり、別様の可能性へとつながっていく。

39[花]の入伝生は、全ての演習を振り返る、自己評価レポートを書き終え、虎視眈々と月末に行われる敢談儀(修了式)の用意を進めている。

アイキャッチ 『見立て日本』より

【第39期[ISIS花伝所]関連記事】

師範代にすることに責任を持ちたい:麻人の意気込み【39[花]入伝式】

◎速報◎マスクをはずして「式部」をまとう【39[花]入伝式・深谷もと佳メッセージ】

◎速報◎日本イシス化計画へ花咲かす【39[花]入伝式・田中所長メッセージ】

ステージングを駆け抜けろ!キワで交わる、律動の39[花]ガイダンス。

林朝恵

編集的先達:ウディ・アレン。「あいだ」と「らしさ」の相互編集の達人、くすぐりポイントを見つけるとニヤリと笑う。NYへ映画留学後、千人の外国人講師の人事に。花伝所の花目付、倶楽部撮家で撮影・編集とマルチロールで進行中。

あっという間に44[花]の錬成期間がやってきた。8週間のプログラムの折り返し、編集基礎体力ができたところで、入伝生に更なる負荷がかけられる。入伝生の多くはこの期間に蛹から蝶へと大きな変化を遂げるのだが、編集学校を見渡して […]

カメラがあるから見える景色がある。2025年11月3日、文化の日、なかなか終わらない夏の暑さから解放され、やっと来た秋らしいカラリとした空気の中、倶楽部撮家のメンバーが渋谷に集合した。街中で撮影のワークショップをするの […]

もう会えない彼方の人に贈る一枚 PHOTO Collection【倶楽部撮家】

ある日を境に会えなくなってしまった人。1度も会うことが叶わなかった人。 会いたくても会えない彼方の人がきっと誰しもいるだろう。松岡正剛校長は著書の中で度々、蕪村の句「凧(いかのぼり)きのふの空のありどころ」を取り上げてい […]

2024年8月12日、イシス編集学校校長の松岡正剛が逝去した。エディスト編集部では、直後に約1カ月にわたる追悼コラム連載を実施。編集学校内外から多数寄せられた松岡校長の面影は、1年経ってもなお鮮明だ。まるでその存在が読む […]

光を読む、光を撮る。 2025年8月9日、豪徳寺にあるイシス館とオンラインのハイブリッドで倶楽部撮家のメインイベントとなる瞬茶会(ワークショップ)が開催された。倶楽部メンバーは各々、カメラと懐中電灯を持参して集った。この […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。