タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

虹だ。よく見ると二重の虹だった。見ようと思えば、虹は何重にもなっているのかもしれない。そんなことを思っていると、ふいに虹の袂へ行きたくなった。そこで開かれる市庭が見たい。

そこでは、“編集の贈り物”が交わされているという。

◆境界を渡る

電子の虹を渡れば、10月28日に開講した54[守]のために『創守座』が、開かれていた。ほんの数ヶ月前まで、花伝所で演習していた新師範代が、9月15日の感門之盟で名付けられた教室名をコンパイル&エディットし、フライヤーへ仕立てている。メディアを変えるフライヤー編集は、校長も楽しみにしていたお題の一つだ。師範代は完成したフライヤーを手に、今度は表された物から自分の身体を使って、まだ見ぬ学衆へ思いを語る。「教室名→フライヤー(物)→語り」というふうにメディアを乗り換えながら自身を湧き上げていく過程では、ぎこちなさや身体的なズレから生まれる編集可能性を感じたに違いない。

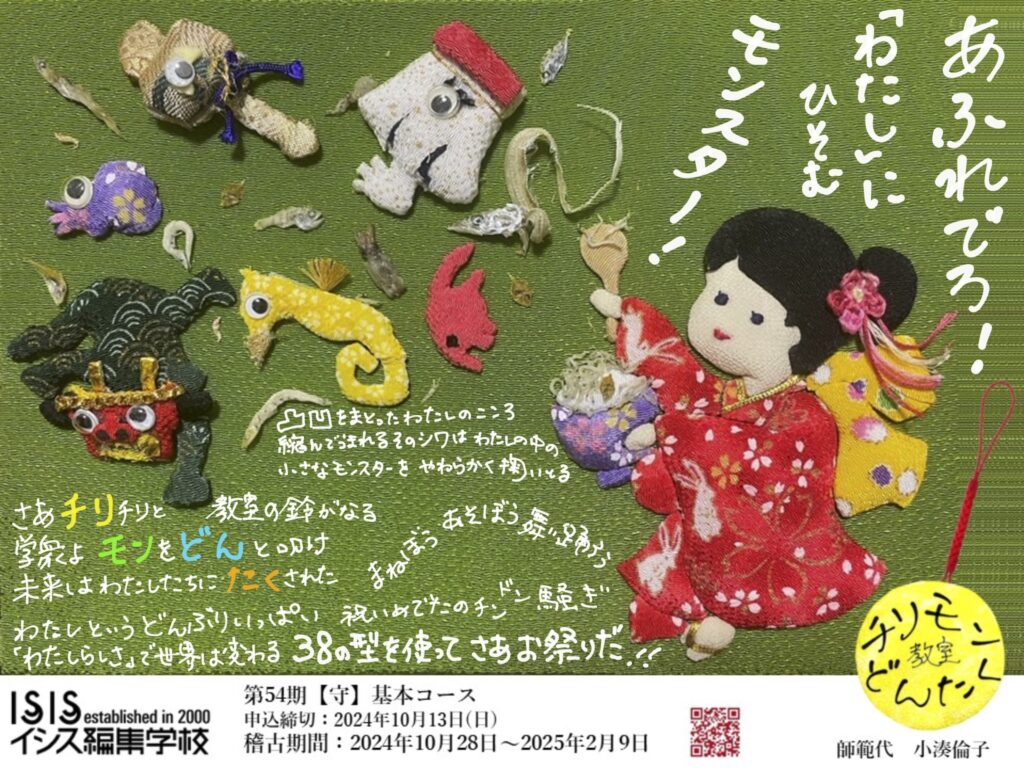

そんな中、私が注目したのは、一瞬にして教室のワールドモデルを表象させた、チリモンどんたく教室の小湊倫子師範代だった。そのフライヤー語りは、「マ」を「ツリ」上げるようなどんたくモードが呪術となり、縮緬世界のひだひだに潜むチリモン(チリメンモンスターの略:チリメンジャコの中に入っている小さな生き物。色々な魚のこども)を召喚させる。世界には、「みんな」と違えば異質だ異常だと追いやられ、界を超えられない者がいる。同じである必要など、どこにもないはずなのにだ。この教室は、Hereとthereの境界に現れた中世日本の市庭のように、モノに付随する属人的な人間関係を断ち切ってくれるのかもしれない。チリモンを慈しむ小湊師範代の眼差しが、学衆の内に眠るモンスターを目覚めさせ、世界へ飛び出させてくれるだろう。

▲チリモンどんたく教室 小湊倫子師範代のフライヤー

◆デザインで抗う

教室フライヤーで語る師範代は、しるしたものから、脱しるしに向かう姿であると用法語りの中で阿久津健師範は語った。それは、編集を終えようとしている世界へ抗うカマエの現われでもあるのだ。師範代はデザイン(脱しるし)することをためらってはいけない。これから何度も何度もその名で名乗り、世界に一つしかない教室名と共に編集的世界を豊穣させていく。異物が混入し、今あるイメージから遠く離れることもあるだろう。そんな時ほど、離れた場所で閉じることなく開く方へ向かってほしい。

◆「そこ」で差し掛かる

角山祥道師範は場の編集状態に応じ、指南レクチャーのために用意したものを、躊躇せず手放した。そして、学衆の回答マクラのちょっとした変化に泣くほど喜んだことを打ち明ける。「こんにちは」が「こんにちは!」になる。記号である『!』に込められた思いは、それまでの過程を無視していれば見過ごされてしまうだろう。記しは兆しだ。師範代は「そこ」で起こっていることに敏感になる。いつだって自分のセンサーを100%あけるのが、『師範代になるための5つの条件』の最初の一つだった。このことは進行役として場をつないだ石黒好美番匠と阿曽祐子番匠によっても、何度も重ねられた。

リレーのバトンは、受けとる人も渡す人も両方走ってないと渡せない。師範代が動いていないと差し掛かっているものは持ち出せない。(石黒番匠)

これまでの自分ではなく今ここに「なる」状態、becoming状態の自分を持ち出して交わしていこう。(阿曽番匠)

◆知の楼閣で動く視線は…

続く指南ワークでも事前に準備した回答を使い、再編集、相互編集を体得するのだが、北條玲子師範は師範代たちへ手を止めるように声をかけた。本楼に設られた師範たちのリプレゼンテーションへ視線を促す。

▲本楼の『創』と『守』の設から注意のカーソルが動き出す。

『創』と『守』の文字とシソーラスを起点にして、ぐるりと本楼を見回す。本楼は、茶室の躙口から広がる書院空間を現代になぞらえたアーカイブ(倉)だ。視線が動けば、脈々と集積された知に注意のカーソルが踊り出す。zoom越しに私もアタマの中で探検する。シソーラスの文字は、書棚に収められている本の背表紙をトランジットしながら、本棚劇場に設置された赤地に白文字の「守」の幕を捉える、赤色のフィルターがかかり、ライトやISISネオン、カウンターが想起される。その横には、校長の座っていたソファ、湯呑み、灰皿、タバコの匂い…。情報が情報を引き寄せ、その声さえ聞こえ始める。情報は一人ではなかった。そのことに気づけば、「わたし」の中の好奇心は解放され、縮こまった思考をほぐしていくことができるのだ。ほぐれぬかたい蕾のままでは、花は開きもしない。音連れを感知する、蕾でなければいけない。

◆わたしに刀を

『創守座』のオープニングで、鈴木康代学匠は「創」を持ちだしていた。

「創」には、「創傷」と「創始」の二つの意味がある。「創」は、アーカイブである「倉」と刀を表す「リットウ」で構成される。倉を刀で掻き回し、もう一度割れ目を創ることなのだ。54[守]では、社会に伏せられたものが刀によって開けられていく期になってほしい。

師範代は、すでに刀を手渡されている。

師範代に「なる」のは、花伝所での8週間の演習を終え、花伝式目を身体に通し、方法の刀を宿した者たちだ。とはいえ、その刀を使いこなすには多くの実践を必要とする。けれども、使いこなそうと一人で踠くものでもない。ここでも、54[守]という場があり、師範と兄弟師範代とチームになることで生まれる多焦点な関係性が大きな軌跡を描き、さらにその奥へ分け入ることでbecoming状態を加速させていくのだ。

虹の向こうの者たちよ、止まることない「まじりあい」の中で、感知し続ける花であれ。

アイキャッチ写真/阿久津健(54[守]師範)

文中写真/相部礼子(54[守]同朋衆)

大濱朋子

編集的先達:パウル・クレー。ゴッホに憧れ南の沖縄へ。特別支援学校、工業高校、小中併置校など5つの異校種を渡り歩いた石垣島の美術教師。ZOOMでは、いつも車の中か黒板の前で現れる。離島の風が似合う白墨&鉛筆アーティスト。

たどたどと揺れる火は、点ずる先を探していたのだろうか。内外に吹く風にかき消されぬよう、焚べられる薪を頼りに、今こそ燃えよと寄り合い、やがて気焔を上げる。 2日間のトレーニングキャンプを締めくくるのは、花伝所 […]

まるで吹き矢で射抜くようだった。 「いい加減、学衆の服は脱いでください」 「日常のスーツも脱ぎ捨ててください」 「あなたたちは、『師範代』です」 44[花]キャンプ2日目の朝は、指導陣からの檄 […]

キャンパーの多くが眠りについた頃、東の空には有明月が現れた。キャンプ場には44[花]のF・Kがひとり残っていた。 自分が考えてみたものを出すのって勇気が要りますね。 12月14日 02:44 [芭蕉庵]に、F・Kがろ組の […]

天空に突如生まれる割れ目。そこから、自分のきているTシャツをひっくり返しながら脱ぐように、ジョージ・ガモフのトポロジーの発想で人体を裏返すように、44[花]ラウンジ上に新たな「場」が現れた。[しをり座]と[芭蕉庵]だ。そ […]

[ISIS花伝所]の花伝師範で美術教師。在住する石垣島の歴史や風土、祭祀や芸能、日常に息づく「編集」に気づいた大濱朋子が、日々目にするトポフィリアを“石垣の隙間から”描きだす。 3メートルを超えるサトウキ […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。