-

学衆インタビュー「律走さんいらっしゃい 」【81感門】

- 2023/03/26(日)08:00

-

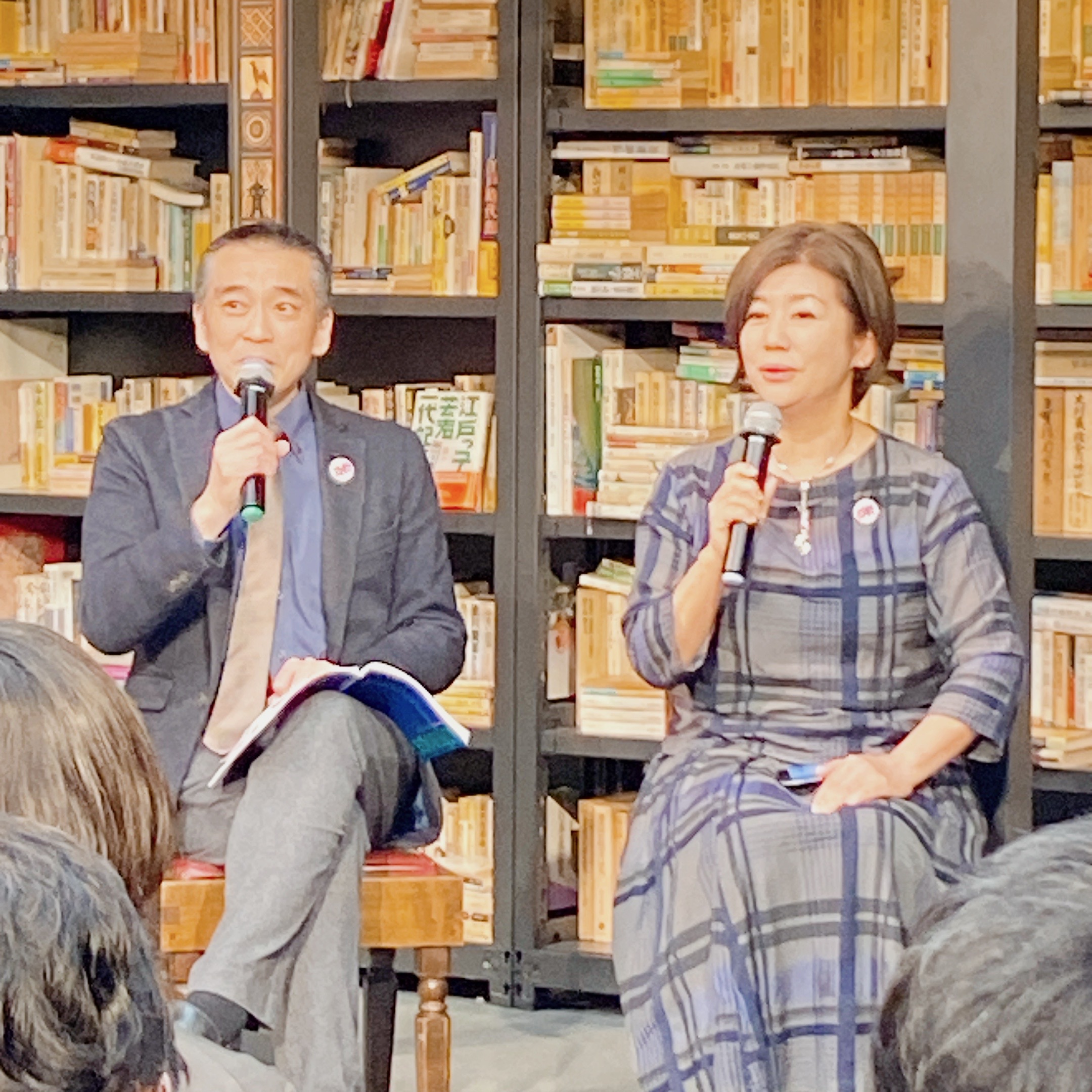

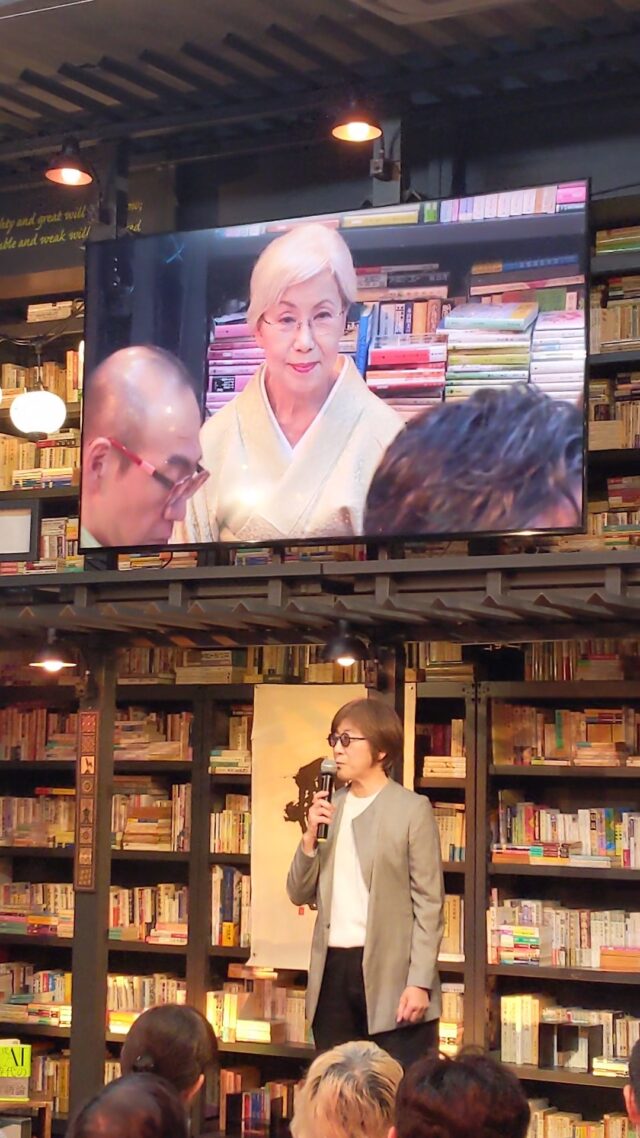

春雨に負けることなく、桜が咲いた。イシス編集学校も卒門、突破、放伝と花盛りの感門之盟に、[守][破][花伝所]を終えた学衆4名が本楼で集結する。それぞれどのようなきっかけでイシス編集学校に足を踏み入れ、一体、何を手に入れたのだろうか。角山祥道師範、戸田由香師範によるなめらかな進行で、学衆ひとりひとりの学びの醍醐味に迫った。

《参加者(イニシャル表記)》

・50[守]止観エンドース教室:K

・50[守]代々ビオトープ教室:S

・49[破]藍染発する教室:Y

・38[花]やまぶき道場:M

角山師範(左)、戸田師範(中央)

■イシスの「ぼくのおじさん」力

イシス編集学校の入門者は熱烈な松岡校長ファンも多いが、「イシス経験者から紹介を受けて入門した」という方も多い。今回登場した学衆も、イシス経験者、とりわけ「おじさん」による紹介が多いことが明らかになった。もしかしたら「ぼくのおじさん」力がイシスを支えているのかもしれない。

「大学のゼミの面接時に、(男性の)准教授に『千夜千冊』を知っているかと聞かれた。それが松岡校長を知ったきっかけだった」学衆Y(49[破])

「(親戚の)おじさんに校長の本を勧められた。イシス編集学校は世界の見方が変わると言われた」(学衆M 38[花])

■時間編集

[守][破][花伝所]に進むときに悩むのは、時間の使い方だろう。オンラインでいつでも回答ができるとはいえ、どれくらいのボリュームのお題が出るのか、悩ましく思う学衆は少なくない。50[守]を卒門した学衆Sは、昨年9月にオープンした、丸善雄松堂と編集工学研究所が運営する、福井県敦賀市の公設書店「TSURUGA BOOKS&COMMONS ちえなみき」の店長だ。店長としての慌ただしい時期と稽古期間が重なったため、はじめのうちは稽古になかなか手をつけることができなかった。そこで次のような時間編集をしたという。

「スキマ時間を活用することにしました。片道40分の通勤時間のあいだやお風呂のなかでもお題について考えました」(学衆S(50[守])

机に齧りついているよりも、ちょっとした時間に取り組むことで意外なひらめきもあったという。戸田師範からは電車の揺れがいい効果をもたらすという言葉もあがった。

■既知から未知へ

花伝所での取り組みを語ったのは、学衆Mだ。

「自分の考えを回答を出しても再回答を求められてどうすればいいか悩む時期があった。そこで、自分ではなく外部から異質を取り入れて回答をし始めてたところ、自分でも変容が起こったことを感じた」(学衆M 38[花])

自身の不足を編集契機と捉え、すでに持っている自分の回答を手放して、外からの情報を取り入れ新たな回答を導き出したのだ。この発言に戸田師範は「既知を手放して未知を取り入れたということですね」と顔を綻ばせた。

■共読

「自分の思考をアップデートしたい」という思いで入門した学衆Kは、[守]の教室で「影の師範代」と呼ばれていた。今までは自分だけで自分を変えようと思っていたがなかなか変わることができなかった。そこで教室内で、自ら師範代のようなロールになり、自分のカラダに教室仲間の回答を通すことをつづけた。すると、教室のメンバーからの相互編集がおこり、自分の考え方や見方をより豊かにできたという。

この「共読」による学びが、イシス編集学校の大きな特徴である。学衆同士は、お題に対する回答をお互いに読むことができる。そこから、気づきや学びを得て、新たな回答を生み出していくのだ。この共読をうまく進めるのが師範代の醍醐味でもある。

学衆Sも「教室内の回答を読むことが力になった」と語る。店長として勤務するSはこれまでスタッフとの考え方の違いに悩んでいたが、教室での共読体験を通じて「どう言ったら伝わるか、自分に不足しているものは何かということに考えるようになった」という。

その発言に、角山師範は「地と図を入れ替えたんだね」と編集術を重ねて応じる。スタッフとの対話の視点のベースを「店」にするか「スタッフ」にするかで、物事の見え方を大きく動かすことができる。

学衆Mの共読は花伝所で一歩先に進んだ。

「[花伝所]は[守]や[破]とは違う学びがあった。[守]や[破]は、自分の回答で手一杯だったが、花伝所ではまわりにコミュニケーションを促す方法を学んだ。変化を恐れずに周囲を取り入れることで、今までにないたくさんのわたしが生まれた」(学衆M)

[守]で学んだ「たくさんのわたし」が、[花伝所]での共読によって新たに生まれる。方法の重ねがより深い学びに結実した。

[守][破][花伝所]、それぞれの異なる学びがありながらも、それらは重なり合っている。このインタビューの中で、学衆Yは自分へのコーチング力の発展を期待して[花伝所]へ進むことを決めた。このインタビューコーナー自体も、イシス流の「共読」だったのである。

第51期[守]基本コース 稽古期間 2023年5月8日(月)~8月20日(日)

第50期[破]応用コース 稽古期間 2023年4月24日(月)~ 2023年8月13日(日)

第39期[ISIS花伝所]編集コーチ養成コース 稽古期間 2023年5月14日(日)〜2023年7月2日(日)