ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

自分に不足を感じても、もうダメかもしれないと思っても、足掻き藻掻きながら編集をつづける41[花]錬成師範、長島順子。両脇に幼子を抱えながら[離]後にパタンナーを志し、一途で多様に編集稽古をかさねる。服で世界を捉え直してみたい数寄心で、花伝式目を身体化してゆく。

花伝所の8週間を這い抜けて、入伝生たちの指南は見違えるほど進化した。凛と更新された指南は数あれど、どんな回答もまずは受容するというカマエと、そのカマエを相手に伝わる言葉に変換するハコビが格段に磨かれた。「受容」は、そのあとにつづく相互編集の滑りをよくする潤滑油であり、美容成分を浸透しやすくする導入化粧水であり、ジョン・ガリアーノのバロックぶりを言葉にするためのリバース・エンジニアリングであり、二機・三声に向かう手前の調子なのだ。

しかし多くの入伝生が、心身の奥から花伝式目を理解できているかというと、これがなかなか難しい。文体で世界観を表現し、息を吐くように二曲三体を舞うには、放伝後も編集を人生しつづけるしかない。

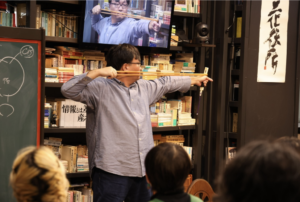

入伝式の師範講義で弓道の型を見せる花伝師範の森本康裕。イメージをマネージするための手がかりとして「弓をひくのは的に矢を当てるためではなく、空間(世界)を表現するため」という見方を示した。これから新師範代に贈られる唯一無二の教室名は、無秩序な意味の市場に別の価値世界をうみだす編集装置であり、 虚に居て実をおこなうために松岡校長から贈られる「本歌」なのだ。 Photo: ©後藤由加里

去年から文化服装学院でパターン・メーキングを学んでいる。洋服を作るアプローチは色々あるが、たとえば「立体裁断」はボディ(洋裁専用のマネキン)に布をあてて裁断したり、ピンを打ったり、しるしを書き入れたりしながら、布地と技術で洋服のシルエットを形作っていく方法である。ありふれた綿布が美しい輪郭をつくる過程は魔法のようであり、洋服を作るプロセスのなかで最もドラマティックな瞬間だ。自分でも布をつまんで形を作りながら感じたことは、二次元の布帛を立体的なシルエットに仕立ていく工程には「受容のメトリック」が重要だということである。つまり素材論を意識しつつ布のクセを類推し、そのユニークネスを受け止めながらシルエットをつくる必要があるということだ。

花伝所での稽古と立体裁断の実習が重なるにつれ、47[破]の師範代登板から続いていた未練が、次へ進むための新たな仮説になっていく。自分の数寄をフィルターにすると、脳ミソにしかいられなかった花伝式目の理論が、身体知となって指先に同期してくるようだった。

2023年に開催されたDIORの回顧展をご覧になっただろうか。貴重なアーカイブが集結した展覧会に、服飾関係者がこぞって参集した。華麗な作品、配置、構成、空間演出、すべてが完璧ともいえるエキシビションだったが、トワル作品もまた圧巻だった。平織りの布でここまで美しい曲線の綾が出せるのかと、有力メゾンの技術力を見せつけられた。 Photo: ©DAICI ANO 出所: https://www.vogue.co.jp/lifestyle/article/dior-exhibition-tokyo

美しい立体裁断のために肝心なもうひとつの受容、それは布を触りすぎないことだ。たとえばアイロンで地直ししたトワル(仮縫い用の布)を湿った手でベタベタ触ってしまっては、絶対に美しいシルエットは作れない。トワルは、地の目がまっすぐ通ったときの「ハリ」こそが命なのだ。自分の望ましいシルエットにしようと、布を扱う手に力が入ってしまう様は、題意に沿わせようと「正誤チェック型」の指南をしてしまう師範代に似ている。大事なことは、布の「ハリ」を保ちつつ、布がどう動きたがっているかにアフォーダンスされながら瞬時に素材感をアブダクションし、お互いが望ましい方向へアナロジーとカラダを同時に動かすことである。布という「学ぶモデル」を受容することなく、パタンナーという「教えるモデル」の振る舞いは定まらない。

目指すべきターゲットは布が、学衆が、教えてくれる。師範代に主客を入れ替えるカマエがあれば「学ぶ」と「教える」の境目がゆらぎ、そこにイキイキとした相互編集の場が生まれるだろう。

師範代は「服を着る人」にとどまらず、「服を作る人」でもある。左のボタンを右のボタンホールに掛けるだけでなく、手の平に転がるボタンをどこにどうやって縫いつけるか、どこにどんな穴を開けるかということにワクワクできるのが師範代という才能であり、相互編集の醍醐味なのだ。「虚に居て実を行うわたし」を、教室のあちらこちらで再発見してほしい。

文・アイキャッチ:長島順子

【第41期[ISIS花伝所]関連記事】

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

「乱世こそ花伝所」。松岡正剛校長の言葉を引用し、花目付の林朝恵が熱く口火をきる。44[花]の問答条々、式目の編集工学講義は花伝所をけん引するツインターボ、林・平野の両花目付のクロストーク形式で行われた。2025年10月2 […]

「5つの編集方針を作るのに、どんな方法を使いましたか?」。遊撃師範の吉井優子がキリリとした声で問いかける。ハッと息を飲む声がする。本楼の空気がピリリとする。 ▲松岡校長の書いた「花伝所」の前でマイクを握る吉井師範 &n […]

先人は、木と目とを組み合わせて「相」とした。木と目の間に関係が生れると「あい(相)」になり、見る者がその木に心を寄せると「そう(想)」となる。千夜千冊を読んで自分の想いを馳せるというのは、松岡校長と自分の「相」を交換し続 […]

【書評】『アナーキスト人類学のための断章』×4× REVIEWS 花伝所 Special

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を数名で分割し、それぞれで読み解くシリーズです。今回は、9月に行われ […]

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。